2024年9月9日,是已故中国文联终身成就艺术家、导演黄蜀芹诞辰85周年。黄蜀芹出生于上海,1964年从北京电影学院导演系毕业后,进入上海电影制片厂工作。跟随谢晋在《啊!摇篮》(1979)和《天云山传奇》(1980)中任副导演。1981年开始独立拍片,先后执导电影《当代人》《青春万岁》《童年的朋友》《超国界行动》《人·鬼·情》《画魂》《我也有爸爸》《嗨,弗兰克》等8部,电视剧《围城》《孽债》《承诺》《上海沧桑》《啼笑因缘》等;电视电影《丈夫》和《红粉》,昆剧《琵琶行》,话剧《金锁记》等。作为中国第四代成就卓著的导演,她的作品多次获得中国电影“金鸡奖”等国内外重要艺术奖项,影响广泛。

2000年5月,由王仁杰编剧、黄蜀芹执导、昆剧表演艺术家梁谷音主演的昆剧《琵琶行》在上海“三山会馆”古戏台演出了十余场。这部作品第一次让戏曲走出传统剧场,在户外的古建筑空间演出,这在当年是颇为“创新”之举,也成为全国首例实景演出的昆剧。后来,该剧还赴德国柏林上演,演出时连过道上也站满了外国观众。20多年后回望,这场演出堪为“沉浸式戏曲”的鼻祖。

2000年版《琵琶行》主创合影

《琵琶行》在德国柏林演出

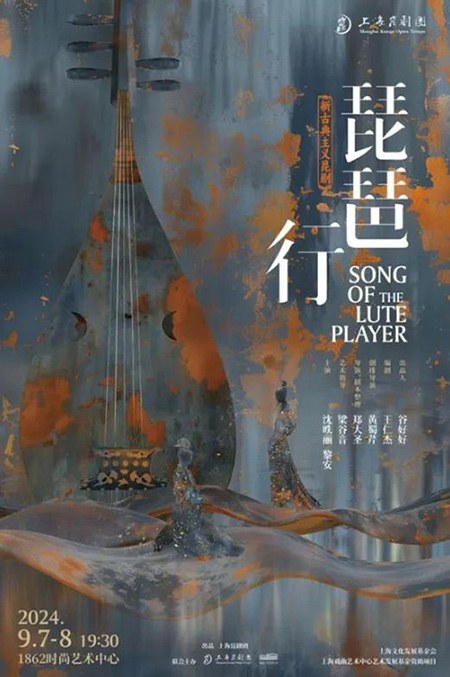

时隔24年,上海昆剧团重拾这部极具创新意识和先锋气质的作品,全新创排的新古典主义昆剧《琵琶行》,于9月7-8日在1862时尚艺术中心上演。

这一新创版本,可谓是“一个团、一家门、两代人的守正创新版”——上海电影家协会主席、导演郑大圣是黄蜀芹的儿子,扮演琵琶女的是梁谷音的学生沈昳丽,这位上昆著名闺门旦,也正是郑大圣的妻子。而白居易则由上昆著名小生黎安饰演,执行导演是上昆的倪广金。

沈昳丽饰演琵琶女“倩娘”

黎安饰演白居易

“过了四分之一世纪,我们为何还是要重新上演这部昆剧?”这是郑大圣始终在思考的问题,“当时,梁谷音老师、王仁杰老师已经做了如此大胆的尝试,我们想试试还有什么别的可能。”

郑大圣记得24年前在三山会馆看母亲黄蜀芹执导《琵琶行》的情形,“三山会馆离黄浦江航道不远,昆曲声中,我偶尔能听到过往船只的汽笛声。《琵琶行》在当年是非常大胆的开创性演出。今天,我们想试试看还能做什么延伸。黄浦江完全不一样了,像换了一个世界。今天的《琵琶行》是与时代的互文与回应。”

黄蜀芹与郑大圣

郑大圣说,之所以选择1862时尚中心这个空间上演《琵琶行》,有两个原因。一是因为,“在黄浦江边的‘1862船厂’,天然就在黄浦江边;演出的时间,与古人送客道别的秋天也在同一个情境里,就是这首诗的前四句。”二是因为,基于船厂本身的重工业遗存依然被保留在剧场内,这个空间彰显着现代感。舞美依然会保有京昆固有的一桌二椅,但是在舞台设计上留给剧组的创造空间也很大。

1862船厂

郑大圣的戏曲理念颇令人认同:“昆剧,不是博物馆里的展品,只有与今天的生活相关联,才是最好的生命形态。”

王仁杰编剧的《琵琶行》将原作88句长诗分成《泼酒》《商别》《相逢》《失明》《余音》五个部分,通过白居易和琵琶女两次相逢的巧妙架构,去展现人生境遇的戏剧性变迁。此次《琵琶行》,郑大圣并没有在王仁杰的剧本里增加内容,而是重新组织了叙事结构,试图找到与当代人对话的“气口”:“我们生活在短视频的节奏里,3分钟都嫌长,恨不得拉进度条,所以要试图找到快与慢的分寸。”

他创新采用蒙太奇手法,利用闪回回溯往昔,引领观众穿梭于主角人生各阶段的光影交错中,体味生命的无常,诠释“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感叹。

2024新古典主义版昆剧《琵琶行》

“我希望,观众能在舞台上,看到琵琶女与白居易在一千年前的相遇;而此时此刻,今天上海的车水马龙与汽笛鸣响,也正在同步发生,” 郑大圣希冀,传统文化不是一种隔绝的、古代的“传奇”,而依然是绵长悠远地浸润于当代生活的日常,“让一千年的唐诗、五百年的昆曲依然能回响在秋日的江边。”

当然,他在新版中,也致敬了三山会馆版:“梁谷音老师一直勇于创新,破了再立,立了又破。这在当年是一件多么大胆、前卫的创举。”

“时代在进步,观众在变化,昆曲在进步。”梁谷音表示,新版《琵琶行》剧组没有改动王仁杰剧本,又做了大胆创新,全剧大气而流畅,充满了诗情画意。

上海市文联专职副主席、上海市戏剧家协会主席、上海昆剧团团长谷好好表示:“新古典主义昆剧《琵琶行》,是对经典的回望与再创,是对传统文化与现代审美观念的融合创新,是推动传统昆剧的创造性转化、创新性发展的生动实践,更是我们对前辈艺术家们的深情致敬。”

综合来源于上观新闻、文汇报、新民晚报以及上海昆剧团公众号

|