纪念 • 缅怀

2024年9月14日,是著名导演吴贻弓逝世五周年的日子。今年6月,在上海国际电影节期间,上海启动了电影高质量发展的三年行动计划。作为中国唯一的国际A类电影节——上海国际电影节的主导创办者,吴贻弓导演为上海电影的发展作出了特殊的贡献。让我们一起通过《文学报》“电影之城”评论专题发表的这篇文章,来重温吴贻弓导演与上海这座“电影之城”的不解之缘。

光影筑城:吴贻弓与上海电影

文 / 王飞翔

( 山西师范大学戏剧与影视学院 )

上海是中国早期电影的发祥地,亦是进步电影、“文人电影”的创作重镇。聚焦百年中国电影史的导演谱系,不论是作为中国新时期“散文电影”的代表人物,还是中国第四代导演的领军人,吴贻弓的电影创作都彰显了独特的美学风格与史学价值。从空间或地缘的角度讲,吴贻弓的艺术与社会实践呈现出的中国性、世界性和人文现代性,都深度镌刻着“上海电影”的精神品格和美学传统,成为新时代讲好中国故事、传承海派文化的珍贵历史经验。

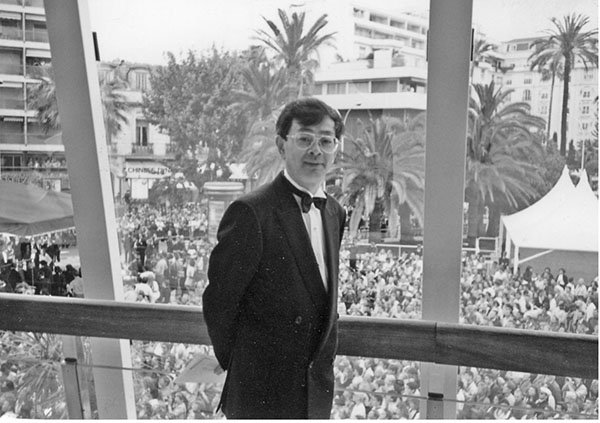

▲ 1995年,吴贻弓出席第48届戛纳电影节

影人:电影版图与“上海出品”

1960年吴贻弓毕业于北京电影学院导演系,分配至上海海燕电影制片厂任导演助理,开启了其电影创作生涯。从第一部故事短片《大木匠》(1957)算起,到1997年作为收官之作的《海之魂》,吴贻弓共摄制了10部电影。其中,《巴山夜雨》(1980)、《城南旧事》(1982)作为其代表作品,显示出自觉的创新意识,将中国传统美学与现代电影语言进行融合,为尚在“旧语系”里辗转的中国电影带来了叙事革新。

尽管吴贻弓电影创作题材多样,但始终挥之不去的是一种“上海出品”的身份烙印。这既是他身为上海电影制片厂一员的职业限定,也来源于强调人道价值与现实主义的美学底色。进一步讲,《巴山夜雨》以温情的目光反思历史,《城南旧事》以孩童的视角塑造记忆中的老北京城,《姐姐》在荒原大漠中对革命、人生与自然的冷峻审视,《少爷的磨难》呈现出的喜剧风格,《阙里人家》建立起日常生活与乡村道德的冲突矩阵,这些电影在不同主题的影像表述中,呈现出某种内在的统一性,即吴贻弓对日常生活的现实性、传统伦理的冲突性的关注。同时,此种电影创作风格与早期《神女》(1934)、《马路天使》(1937)、《一江春水向东流》(1947)、《小城之春》(1948)等“上海电影”的内在理路不谋而合。可以说,吴贻弓的电影创作基于时代氛围与电影语言的革新,接续、转化与发扬了百年中国电影史中的“上海传统”。

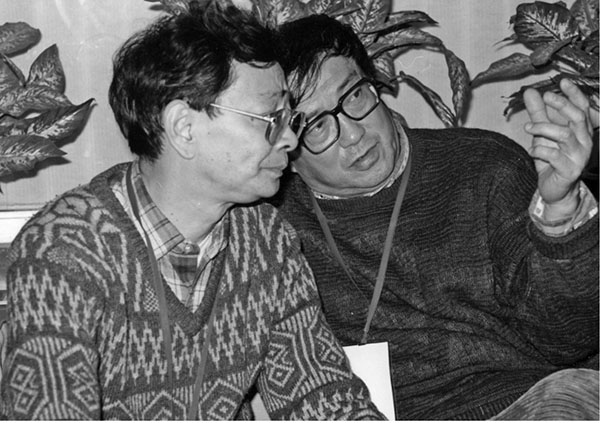

▲ 吴贻弓与谢晋导演

影像:人文性、现实性与“上海电影美学”

在影像美学之维,吴贻弓的艺术实践被冠以“散文电影”的空灵气质,继承并延展了“上海电影美学”的讲述传统,即强调“以人为本”的价值观念,以哀而不伤、怨而不怒的影片基调,聚焦一系列普通人的日常生活、生存状态及命运走向。

无须讳言,将吴贻弓推向新时期中国影坛前景的是《巴山夜雨》。在一段相对冷峻、却又温情的故事讲述中,一种静默间的戏剧张力、隐喻中的情感涌动娓娓道来。这种叙事法则在《城南旧事》中达到顶峰。电影以“散文式”的影像风格与简约、含蓄的表意方式,极大程度上消解了传统的戏剧电影模式,成为新时期中国电影里程碑式的经典作品。

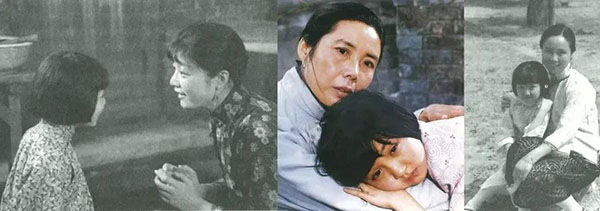

▲ 1983年3月,《城南旧事》在第二届马尼拉国际电影节上获奖,吴贻弓(中)、郑振瑶(左)、石方禹(右)合影

从吴贻弓的影像语言中不难察觉传统“上海电影”的美学韵味——勇于革新的叙事技巧、书写大众的人文精神与风格上的现实主义。一方面,“上海电影”基于地缘优势,及时、充分地汲取外国电影先进的摄制经验,革新电影语言和表现形式,发挥一马当先的开拓精神;另一方面,“上海电影”通常聚焦普通人的日常生活,在看似琐碎、零散的生活表面中,刻画人性之美和对美好生活的想象。因此,在谢晋、吴贻弓、黄蜀芹等人为代表的“上海影人”的创作谱系中,通过不同类型、不同题材的故事讲述,均可看出一种典型的现实主义美学风格。

影事:谋篇布局与打造“上海电影之城”

如前所述,吴贻弓的电影创作具有“上海电影美学”的典型风格。但在影片之外,吴贻弓作为上海电影局局长,其社会实践反映出“上海影人”的共有使命,即立足本土,放眼世界影坛的宏大愿景。

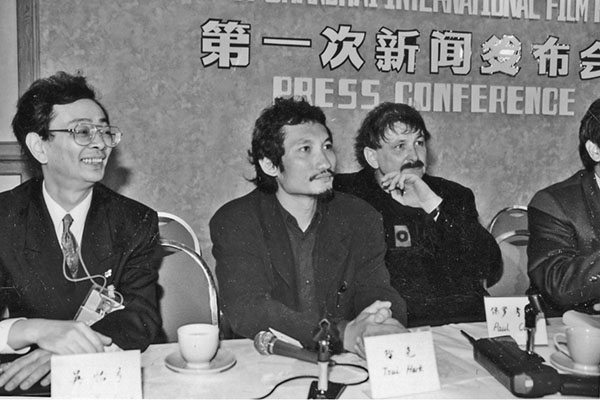

▲ 第一届上海国际电影节,吴贻弓与导演徐克、荷兰导演保罗·考克斯(上)、意大利演员索菲亚·罗兰(下)

在打造“上海电影之城”的路径中,吴贻弓由内而外地实现“上海电影”的本土生长与国际传播。首先,吴贻弓积极推动本土电影人才的培养,扶持青年导演、编剧和演员,培养并影响了一批电影工作者。其次,为使中国电影打开国际视野,更好地“走出去”,吴贻弓于1993年主导创办了上海国际电影节。后经国际电影制片人协会的严密考察,被列为A类国际电影节。上海国际电影节的成功创办,使上海承担起兼顾区域性与全球性、本土性与跨国性电影传播的中间桥梁。进一步讲,“上影节”作为一种文化品牌,不仅印证了中国电影在世界电影版图中的重要位置,也是对上海这座国际化都市的价值认同。

▲ 2012年,吴贻弓荣获第十五届上海国际电影节华语电影终身成就奖

如今,第二十六届上海国际电影节的主题定为“电影之城”,共征集到105个国家和地区超过3700余部电影报名参赛或展映,展映覆盖上海16个区47家影院。“电影之城”的主题标语,使电影文化深度融于上海城市的发展理念与战略定位。同时,“上海电影”及上海国际电影节不仅成为中国电影跨国传播的重要窗口,也是吴贻弓等上海影人步履不停、一生追逐的理想愿景。

来源丨文学报公众号

作者丨王飞翔

|