我与共和国同龄

生逢1949,他们与共和国同龄,与时代同行。为庆祝中华人民共和国成立75周年,深入学习贯彻习近平文化思想,本微信平台特推出“我与共和国同龄”专辑,聆听部分与共和国同龄的上海文艺工作者讲述与共和国同成长的故事。他们既是新中国巨变的亲历者,又是社会主义文艺事业发展的参与者,一起跟随他们的回忆,重温激情燃烧的岁月,感受时代前进的步伐。

本期受访者

王佳彦

1949年9月生

资深电影人,上海电影家协会会员,上海电影评论学会会员

01 当年是什么契机让您走入电影行业?

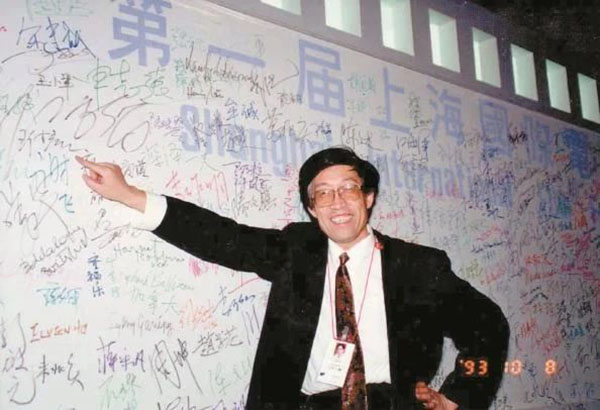

我父母都是电影工作者。1976年父亲在电影局落实政策,将我分配到上海电影发行放映公司,由此开启了我的电影事业。进入电影公司后的第一份工作是在财务科做统计,后来到办公室当副主任,负责接待全国各地的电影制片厂来上海举办电影见面会。再后来担任永乐宫电影厅首任经理,1991年调到上海影城,先后任业务部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理。1993年参与上海国际电影节工作,2001年又接手电影节排片工作至今,是上海国际电影节的亲历者、见证者。

02 作为共和国同龄人,回想与新中国一同诞生、成长的历程,有什么特别难忘、印象特别深刻,或者对您影响特别大的事?

我们这一代人经历的大事太多,但和我工作有关的可能就是上海影城的建成,当时它是全国最大的影城,也是上海市人民政府1993年的“实事工程”。它的建立还是中国诞生第一个A类国际电影节的重要条件,所以成功举办第一届上海国际电影节对我来说也是很大的文化事件。它凝结着老一辈电影艺术家的心血,也为中国电影发祥地添上浓墨重彩的一笔。

03 请谈谈时代变迁中,您感受到的电影行业的发展变化。

我们电影的发展有目共睹,我一直记得当第一次看到新中国第一部彩色故事片《祝福》时的好奇、看第一部宽银幕电影《老兵新传》的赞叹、新中国成立十周年看《聂耳》《青春之歌》《五朵金花》时的兴奋,而如今电影技术的发展突飞猛进,现在我国影院建设规模和放映技术已在世界领先,这一点尤其在我们上海体现得最为明显。

王佳彦与汤晓丹、白桦合影

04 几十年来,贯穿您艺术道路的初心是什么?有什么经验可以分享?

多年来我有机会和许多电影工作者、艺术家接触,我深深地被他们中许多人的人格魅力所征服,他们在舞台上、银幕前光彩照人,但在生活中为人处世依然平易近人,他们成就卓著却谦虚谨慎,新中国电影之所以辉煌,就是他们几十年孜孜以求不断努力的结果。我的初心就是继承他们的优良传统,为电影事业走好自己的路。

王佳彦与桑弧、刘琼、舒适合影

05 您如何看待社会发展、时代变迁与个人的关系?如何看待艺术从业者的社会责任?

这个时代,每个人都要有不断学习的精神,要适应社会的发展。作为每年电影节的参与者就要做好自己的工作,要将展映的影片选好,要符合大众的审美,要有健康的文化体现,要排好片,为影迷创造便捷合理的观影环境,为上海国际电影节做出不懈的努力。

06 对于文艺事业未来的发展,您有什么好的建议或者期望?

我建议每一位文艺工作者都要多想想人们需要什么,如何更好地为人民服务,要发扬老一辈艺术家的奉献精神,要思考如何将上海这座电影之城打造得更加完美,希望上海国际电影节不断进取,为上海这座城市增添绚丽的色彩。

王佳彦

中国电影放映协会会员、上海电影家协会会员、上海电影评论学会会员。历任上海市电影发行放映公司总务科长、办公室副主任、永乐宫电影厅经理;历任上海影城学术部主任、办公室主任、总经理助理、副总经理。曾撰写多部电视专题片、新片介绍,在全国报刊杂志上发表大量影人介绍、电影故事、电影评论。参加历届上海国际电影节筹备工作,从第四届起参与审片、排片工作。作为电影节入选影片终审,最近每年要审看近千部电影。2018年起参与新闻出版局报刊审读员工作。

来源丨上海文联公众号

|