当时曹杨电影院的海报墙

上点年纪的人大概都不会忘记当年上海街头各家影院门前的大幅手绘电影海报。它们常换常新,争奇斗艳,以其独有的艺术风采和有别于其他绘画的自身特点让人们津津乐道、印象深刻而难以忘怀。这些海报是如何创作出来的,发挥了怎样的作用呢?一起听听美工师李树德的讲述——

追逐流逝的岁月

中学毕业后我分配在房地局工作,十年后,跳槽进了文化系统到电影院当上了美工。这期间,我考入上海大学美术学院读书,之后有留校当老师、借调到区机关工作等机会,我都放弃了。就因为喜欢画画,喜欢电影,我一根筋回到电影院,认认真真画海报、踏踏实实做美工。

青年李树德在自己创作的作品前合影

当时上海的各家影院都有美工这一岗位,隶属业务组,主要工作就是画海报、布置橱窗。这是当时主要的两种电影宣传手段,普通观众基本上也是通过这些载体才能获得电影信息的,所以美工的岗位非常受重视。

由于各家影院的建筑结构不同,外墙海报栏大小不一,所以每家影院的海报尺幅大小、横竖比例都是由自家美工量身定制。尽管电影公司每月都会派发统一的官方海报和相关图片资料,但一般只能用于张贴橱窗,而在影院外墙上的大幅海报还得靠各家影院的美工二度创作、各显神通。当年上海街头常常会出现这样一个场景:每有一部新片上映,各家影院的门前就同时贴出了同名不同样的新片海报,一时可谓百花齐放,满城飘香。它既是各家影院美工的作品秀场,也成了一道独特的电影文化风景。

电影海报的手绘周期一般是两至三天,因人而异吧。20世纪八九十年代的影院排片每月也就四五部,时间算宽裕。想当年,每个月心无旁骛地画四五幅海报,真是一种享受。就是每月月初的第一幅海报,要赶一赶,因为月底才明确排片,找素材构思绘制需要时间,还得提前张贴出去,时间上有点紧。

我们美工都有一张《试片入场证》,规定大家在每周二上午,凭这张证去大光明电影院看两部新电影,这些影片会在下个月或者再下个月上映。这个待遇在旁人眼里是莫大的福利,但对我们而言看电影首要还是为工作,因为只有先了解了电影才能画出合格的海报。当然光看电影还不够,毕竟不能凭记忆来画海报。尽快收集到理想的图像资料,对我们而言才是最关键的。当时官方发放的资料通常是“1+8”,也就是一张整开海报,另外还有8张八开的剧照。一张整开海报质量尚佳,但另八张剧照的质量经常不敢恭维:不是人物太小,就是成像模糊,很难派上用场,这就迫使我们还要在其他相关电影杂志上寻找可用的素材。只要找到一个比较清晰的大头照或者比较理想的主角完整形象,我们的心就放下了大半。

电影海报本质上就是电影的广告和代言,它首先从属于电影,传播电影信息、引导观众看片是它的使命,同时它又是一幅兼具美学价值的设计作品,这正是电影海报有别于其他美术作品不同的地方。因此,除了突出人物形象、烘托背景氛围外,海报上还必须有片名、主创人员名单、电影属性、广告语、出品厂家和上映日期等文字要素。这些必需的电影信息与画面的完美组合,才构成一幅真正意义上的电影海报。所以,我们在构思画小稿时,都会对整个画面上的人物安排、背景处理、字体选择及色彩运用等进行全盘考虑。小稿自己满意了才动手放大绘制。

电影海报一般都用水粉写实的方法来表现,也可根据不同影片的内容风格,采用版画、装饰画,甚至夸张变形的漫画等样式,这些样式我都在实际工作中运用过并证明可行。特别是版画风格,其简洁的构图,明快的色彩对比,具有独特的艺术效果和吸睛作用。

当年我们的作画工具,都是大号的油画笔和各种尺寸的底纹笔,用色也是大瓶装的颜料。因为一般的海报大多都在七八平方左右,小号画笔根本施展不开。影院的美工室比较宽敞,那是因为它要容纳得下足够的绘画墙面和保证绘画过程中的进退空间。绘制海报,大部分美工的习惯做法,是先把整张白纸依次用图钉固定在底板上,纸与纸之间交接有一二厘米的重叠,画完再取下张贴到室外的海报墙上。可要衔接得完美也不容易,不小心有露白,还得美工稍作修补。我后来采用的方法,是先将白纸用化学浆糊裱在底板上,这样画面平整不起皱,画起来也顺畅,画完再把整块板搬出去挂墙上完事。

影院美工基本是单兵作战,个别影院也有两三位的,但就整个上海而言总数也就百十来位,算是个非常小众的群体。但我们的工作,面对的却是真正的大众。可以说当年影院美工的海报作品,是受众最广、更替最快的户外美术展览,曾经吸引过无数电影迷和美术爱好者的脚步和目光,它成了电影文化与大众百姓进行互动沟通的窗口和桥梁。在没有现代传媒的推广下,很难想象一件绘画作品能直面那么多观众,而电影海报,那个时候就做到了。

其实,当年并没有手绘电影海报一说,加上“手绘”二字,当是后来有别于印刷海报而言。只可惜,尽管那时影院美工中不乏高手、佳作迭出,但用水粉上色画在纸上的海报,袒露户外、历经风雨且不断重叠,是很难完整保存下来的。况且当时大家也未必有这个意识,能拍下一张照片留存已是不错的了。

20世纪末,随着高科技的进步发展、中国电影市场的跌宕变化及影院自身的升级改造,户外广告宣传、传统手绘电影海报迅速被写真喷绘等新技术新材料替代。影院门前固定的海报阵地已经不能适应新形势的需要。老美工逐年退休,影院一般也不会再招新人。手绘电影海报最终止步于新世纪的门槛前。

唤醒海报的新生

2014年,我行将退休,满以为从此将会与手绘电影海报彻底告别。真是好巧不巧,是年3月,《解放日报》记者栾吟之约我采访,要我谈谈这么多年来做影院美工和美术创作的经历。我们聊了许多,我还给她看了一些我以前画的海报照片。后来,她的专访文章见报,标题用的居然是:海报技艺在他手中“重生”。这让我心中一惊:手绘电影海报还能“重生”吗?我真没敢多想。更巧的是,差不多同时,上海电视台新闻综合频道的项目主管王明远也邀请了我们几位同行商量,说要拍一部有关影院美工的纪录片,并说这个选题早已敲定,迟迟不开机的原因是访谈类节目总要有相关的影像资料做背景烘托,但他们在资料库里翻了许久,也找不到多少与电影海报相关的镜头,现在不等了,马上开拍。当时我曾调侃:电影院的美工从来就是“动手不动口、工作在幕后、海报挂墙上、姓名都不留”的角色,谁会把镜头对着你呢?但这一次,机会来了,我和几位前辈同仁应邀出镜,在这部《电影海报的手绘温情》专题片中深情讲述了自己当年与手绘电影海报的那些事。由于内容比较独特,最后片子分为上下两集很快播出。真心佩服现代媒体的传播力,就是厉害。一时间熟人朋友碰到我,见面第一句话一定是:在电视里看到你了,接下来便同频共话“老朋友”电影海报。我猛然意识到,原来手绘电影海报离大众并没有太远,许多人还记得它。

同年4月,在一次朋友聚会中,大家又情不自禁聊起我们的老本行电影海报,又流露出对手绘电影海报那段激情岁月的无限怀念。我当时就提议,我们可以自己出资来办海报展,大家都赞成并推举我拿出个初步方案。我想到2015年是中国人民抗日战争胜利70周年,我们可以用自己最拿手的电影海报来纪念抗战胜利,实现自己的心愿。就画一批抗战的电影海报办展,成了大家的共识。没想到这个纯粹出自同行间私下交流碰撞出来的创意,很快得到了普陀区档案局的高度重视和介入,有了政府相关部门的加持,还得到了资金保证。方案再细化,信心被提振,老美工们的创作激情迅速被点燃。我很快遴选出了40多部优秀国产抗战影片供大家选择,其间还和几位同仁专程到抗战遗址采风,走访了台儿庄、枣庄、冉庄、黄崖洞、麻田、平型关、卢沟桥等地。时值北方隆冬,冰天雪地,一路采风,非常辛苦,但收获满满。回来后投入创作,同样面临很大的挑战:到底10多年不画海报了,大部分美工都面临资料匮乏,体力不支,视力下降,创作条件不佳等因素的困扰。但大家都是全身心投入,充满信心。重拾画笔,重操旧业的过程是五味杂陈。反复观看影片,找寻画面,然后用手机或相机拍下打印出来,再构思构图绘制。这期间,我曾一次次被经典电影那熟悉的画面和旋律打动,也常常思绪穿越回到当年的工作场景之中。特别是,为了展览需要,我们的海报作品都要求画成一开大小的尺幅,相比当年绘制大海报时的大笔纵横,难度更大、要求更高。尽管如此,大家还是克服了种种困难,最后如期完成了自己的作品创作。

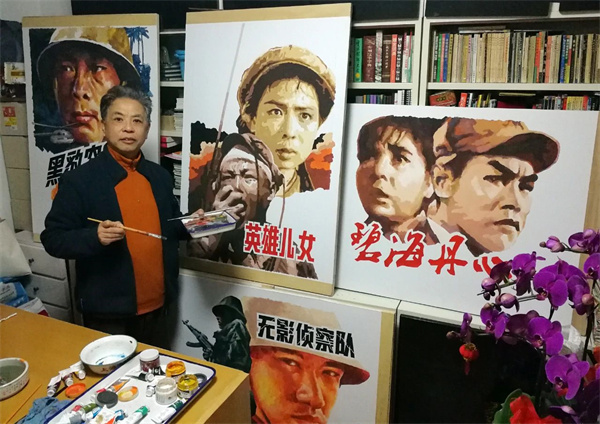

2014年在家创作抗战题材电影海报

2015年6月9日,正值“国际档案日”,一个别开生面的电影海报展:“勿忘·前行”抗日战争电影海报新作暨主题美术作品巡展在普陀区图书馆展厅开幕。《地道战》《地雷战》《小兵张嘎》《51号兵站》《铁道游击队》《三进山城》等一批经典抗战电影海报,经老美工们的重新演绎,以整开纸的幅面展现在观众面前。主流媒体相继报道了这个凝聚着10多位影院老美工创作心血的特殊展览,对手绘电影海报在牢记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来、弘扬民族精神、激发爱国情感方面发挥的作用给予了充分肯定。展厅里每天都有不少观众自发而来,除了细细观看深深赞叹之外,还写下了厚厚两本热情洋溢的留言。最后这个展览在巡展多处后,所有海报作品入选上海“民族脊梁——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年主题作品展”,在中华艺术宫展出,影响远远超出了我们的预期。

社会的普遍认可,媒体的推波助澜,一时间手绘电影海报重回观众视线,让我们非常振奋,大家的创作欲望越发强烈,第二季的策展随即展开。

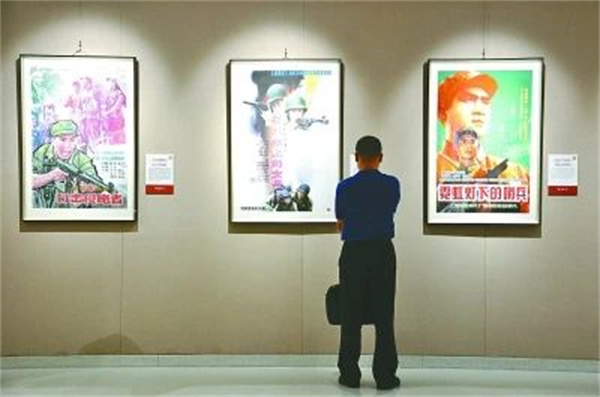

2017年,“长城・军魂”庆祝中国人民解放军建军90周年手绘电影海报新作展现场(周东潮摄)

2016年6月6日,“红色记忆”庆祝中国共产党成立95周年手绘电影海报新作展开幕,表现中国共产党光辉业绩和优秀共产党人卓越风采的四十余幅电影海报新作齐齐亮相。2017年是中国人民解放军建军90周年,反映人民军队光荣历程的电影非常多,我们便决定第三季就用90幅经典军旅电影海报庆祝建军90周年,向共和国的钢铁长城致敬,向所有的电影人致敬。6月9日,还是选在“国际档案日”,“长城·军魂”庆祝中国人民解放军建军90周年手绘电影海报新作展率先在普陀区文化馆开幕,6月27日又移展至上海文艺会堂展厅,随后还下部队进社区巡展。连续三年,三个主题电影海报展,留下了100多幅珍贵的原创手绘电影海报,它真的在我们手中“新生”了。

2017年为庆祝中国人民解放军建军90周年创作海报

一位观众观展后给我们留言:手绘电影海报不光让人们得到了绘画艺术上的享受,还能得到电影中心思想的理解与鼓舞,通俗易懂,是普通市民喜闻乐见的艺术作品和宣传形式。但现在的问题是你们老一辈在展示手绘电影海报的同时,是否考虑过传承的问题?这么好的一种艺术形式和宣传形式,到你们这一代成了绝笔,那就太遗憾了!这个问题我也不止一次地被问到。但我想告诉他:我们庆幸自己曾经是手绘电影海报的参与者,给这座城市留下了一个温暖的话题和一段值得珍藏的记忆。今天我们重拾画笔,重绘经典,还能发光发热,已经非常知足。

2018年1月中旬,受上海电影博物馆之邀,我又创作了两幅手绘电影海报,其中一幅是拍摄于20世纪40年代的老电影《遥远的爱》,陈鲤庭编导,赵丹和秦怡主演。这幅秦怡老师的电影成名作海报作品,作为特殊的生日礼物,赠送给了96岁的寿星秦怡老师。另一幅是主办方为我量身定制的一个项目:匠心绘影。要求我在上海中心119层“上海之巅”现场,绘制一幅由秦怡老师编剧并主演的《青海湖畔》电影海报,海报面积六个平方米。经过两天半的工作,顺利完成任务。2月3日下午,秦怡老师坐着轮椅来到现场,全场报以热烈掌声。我和上影演员剧团团长佟瑞欣上台,徐徐将深红色的帷幕拉开,《青海湖畔》海报亮相上海之巅,瞬间引爆全场。秦怡老师非常激动,高兴地在海报中央签上了自己的名字。

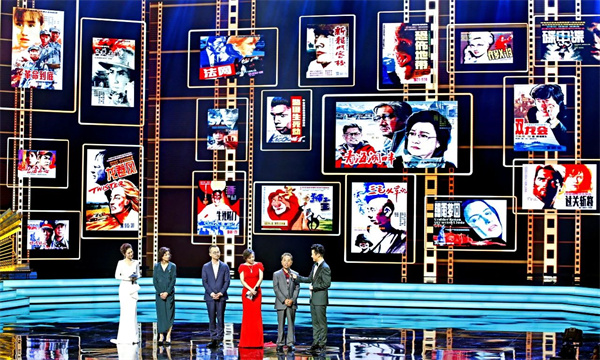

第21届上海国际电影节金爵奖颁奖典礼上,李树德接受采访,背景展示是其画的电影海报

不久,上海国际电影节开幕式导演团队联系到我,邀我参加6月16日晚在上海大剧院举行的第21届上海国际电影节金爵奖颁奖典礼,并希望在之前创作绘制一幅大海报,这幅海报要在“向幕后电影人致敬”环节上亮相。经过两天半的辛勤劳作,巨幅海报《碟中谍3》终于在上海大剧院后台完工。6月16日晚,当我站在金爵奖颁奖典礼的舞台中央,接受央视主持人任鲁豫采访时,大屏幕上呈现的便是我手绘电影海报的集锦和前两天刚刚完成的《碟中谍3》。伴随着鲜花和掌声,我在现场与嘉宾分享了自己与电影海报台前幕后的故事。当主持人问我,在那么多年默默付出、画了那么多海报却没有留名的情况下,有没有遗憾时,我脱口而出:没有遗憾,只有感恩。我要感谢上海这座城市,感谢电影给了我施展才华的舞台。不经意间,我们为这座城市留下了一道值得回望的风景、为电影留下了一个温暖的话题,这足以回报我们的付出。今天的电影节向幕后电影人致敬,其实就是对工匠精神的肯定。这一刻,我知足了!

2024年,“大手笔——手绘电影海报特展”现场

2024年9月,李树德将自己创作的舞剧电影《永不消逝的电波》手绘海报赠送给电影出品方

2024年9月,作为上海市文联庆祝中华人民共和国成立75周年主题活动之一的“大手笔——手绘电影海报特展”在上海图书馆东馆开幕。我有幸参与全过程。开幕式上,上海电影家协会主席郑大圣有一段感言,他说:“放了学,愿意挑经过电影院的路回家,倒不一定是为了看电影,而是为了看新的海报。”郑导还清楚地记得“小时候那些手绘电影海报的精彩”,并说“这是一份很让人向往的工作”。很荣幸,我就是一直在做这份很让人向往的工作,这次特展,我不仅自己有十多幅作品参展,还和同伴在现场手绘了一幅大型舞剧电影海报《永不消逝的电波》,还原了当年我们的工作状态,每天都会引来一些读者驻足。

时光荏苒,往事未曾如烟。手绘电影海报给了我平凡人生一抹亮色,感恩曾经拥有。

来源丨上海文联公众号

|