今年是上海电影制片厂成立70周年,在历经中国电影的几番潮起潮落后,通过几代上影人不懈的努力攀登,上影终于进入了“厚积厚发”的新时代,并朝着强大的现代影业集团不断迈进。回首这70年,在上影这片有着优秀历史传统的土地上,诞生了一部部优秀的作品,也培养出了一位位杰出的电影艺术家。

为庆祝上海电影制片厂成立70周年,我们特别策划的“庆祝上海电影制片厂成立70周年特辑”将分多期为大家带来上影艺术家的口述历史(按采访先后顺序发布)。他们都以身为上影人而自豪,也都很高兴能成为上影一路勇攀高峰的见证者。从他们口中,我们依稀听见了历史的回响,从而激励我们新一代的上影人,继续不忘初心,砥砺前行。

今天东方君要讲述的是上海电影制片厂的著名女导演鲍芝芳的故事。

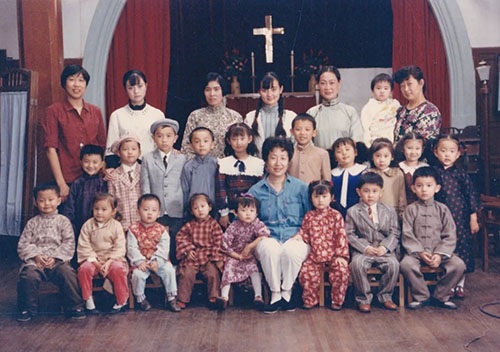

(图为鲍芝芳)

鲍芝芳,笔名之方,1939年生于上海,原籍浙江鄞县。她的代表作有《黑蜻蜓》、《午夜二点》、《离婚前后》等。

一波三折,考上电影学校

鲍芝芳在学校创办的第二年考入导演系,这是她第二次报考这所学校。在这之前一年,也就是 1959 年,鲍芝芳刚刚高中毕业。那一年,学校的专业设置里还没有导演系,而她最初的志愿填的也不是导演,而是表演。初试、复试、三试,鲍芝芳全都参加了。她原本以为自己被录取的希望很大,但最后收到的通知里,却没有那句“恭喜你被录取了”。鲍芝芳还记得当时的心情:“这对我的打击很大。”

上海电影专科学院的导演系需要读三年,来学校授课的都是上海电影制片厂的著名导演,包括谢晋、桑弧、汤晓丹等人。入学第一年,导演系的课程设置与表演系无异,每天必上小品课,据她回忆:“我们常说的做小品,就是老师给个题目,你需要在课上根据题目编一段戏,再表演出来。”这样的即兴练习持续了一年,鲍芝芳才和同学们正式开始学习导演相关的知识。

学校给导演系配备了五位老师,每位老师主讲的东西都不同。此外,鲍芝芳还另外提到了一位老师—颜碧丽。她的现场经验非常丰富,虽然不直接授课,但是她会以类似现在大学辅导员的身份给导演系的学生讲一些发生在片场的故事。鲍芝芳表示,老师们传授的理论知识和分享的亲身经历都融会贯通在其之后的工作中,那是老一辈上影人的知识宝藏。

进入上影时,海燕尚存

鲍芝芳从学校毕业后,就被分配进当时的海燕电影制片厂。

据她回忆:“那时候有江南、海燕、天马三家制片厂,后来才并入上海电影制片厂。导演系的同学就分在这几个厂,还有上海科学教育电影制片厂,学校里美术系和动画系的大部分同学则被分在上海美术电影制片厂。”

(鲍芝芳(左)的身后是当年上海电影制片厂的洗印车间)

在鲍芝芳独立导戏前,她先后跟随汤晓丹、伊明、谢晋等著名导演,担任《傲蕾·一兰》《革命军中马前卒》《牧马人》和《秋瑾》的副导演。聊到这段过去,鲍芝芳回忆起一段发生在《牧马人》片场的插曲:“那时候我是第一副导演,管拍戏。在某场戏拍完转换机位时,场记突然偷偷过来和我说,导演,刚刚那场戏有个道具没放好。我一下子跳起来,因为再回过去拍,灯光又得改回去。我说这肯定要补拍,谢导工作多细致。但我把这事和老先生说了之后,他并没有过分苛责,反而让我放松些,说不用重拍了,我明白老先生其实心里有数。”

这次拍摄中的小插曲让鲍芝芳对之后的每一次拍摄都格外严谨细致。后来,到鲍芝芳自己当导演时,她已经练就了“鹰眼”般的技能。现场哪个道具没摆好,她都一目了然。她说:“导演工作做得细致,其他工作人员也会跟着一起细致,这样才能把一部戏拍好。”

珍惜厂里给的每一个剧本

鲍芝芳拍过很多不同类型和题材的电影,她说不想限制自己只拍某一种。在她工作那会儿,大部分都是厂里分配的剧本,一般都是在上一部戏快结束时接到下一部戏的本子。

“因为同事很多,厂里一年出一二十部就很了不起了。我比较幸运,能够一部戏接一部戏。”鲍芝芳说,自己偶尔遇到想拍的本子,也要拿给厂里看。如果和同年上映的其他戏在题材上太过相似,厂里就会调整档期。

(电影《教堂脱险》剧照)

她告诉我们帮助她记住过去工作碎片的,除了相册,还有文字总结,“每部影片拍完我们都会总结,会形成文字,归到厂里的档案室。我自己也留了一份,分镜头剧本也都留着。”即使在退休后,鲍芝芳也与厂里保持着联系,有时间也会去看新导演的作品,“如果他们真的热爱艺术,为艺术努力的话,就能做出好作品。今年是上影 70 周年,祝愿上影集团拍出更多好电影。”

|