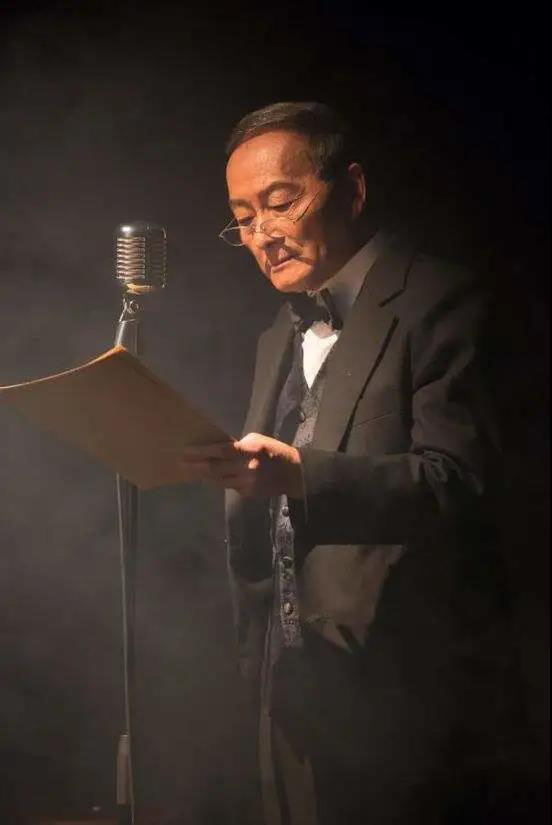

“佐罗”童自荣:上海人如此 与众不同

我生在上海长在上海。

近八十年了,一直生活在上海,

大概也将在此地终老,

可称是个地地道道的上海人。

尽管我自忖并不典型——

上海人的缺点我都有,

上海人的长处我很欠缺,

比方那份聪明、精明,

当然我是以自己是个上海人而自豪的。

这年头都强调与众不同,强调个性,

而上海恰恰是一个极富个性的所在,

甚至无可替代。

对“上海人”这个角色,

我本习以为常。

这回疫情之中,东想西想的,

忽然有了一份冲动,想要思考一下:

上海人到底魅力何在?

为何能如此与众不同?

想进行一番探讨——

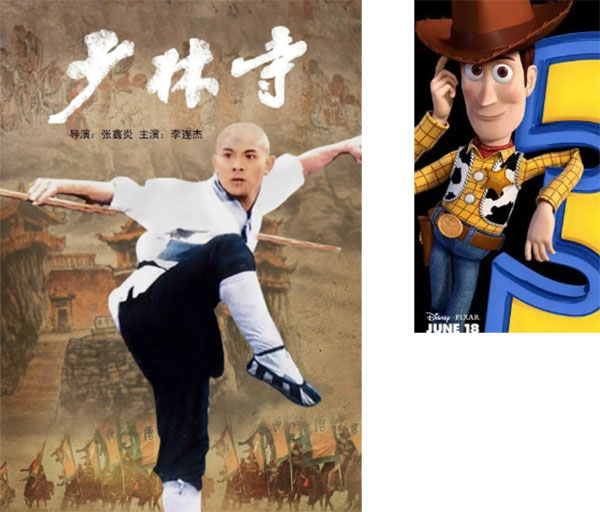

【左】1982年,童自荣为《少林寺》中李连杰饰演的小和尚觉远配音。

【右】2010年,童自荣为《玩具总动员3》(中国大陆版)中的胡迪警长配音,该系列前两部亦由他配音。

首先恕我坦言,现在的所谓上海人,

外地来沪找工作的朋友,

实在离真正的上海人、骨子里的上海人,

还有很大差距的(这与才能、勤奋无关)。

上海男人骨子里的那些东西,

他们是很难学到手的;

而上海女人那一份独特的优雅和精致,

有时令北方、南方的女孩子

很难成为地道的上海女人。

也因此,

你看《少林寺》中觉远和尚李连杰,

还有来自湖南的名作曲家谭盾,

最终都热衷于找一个上海女人为妻,

恐怕并非偶然。

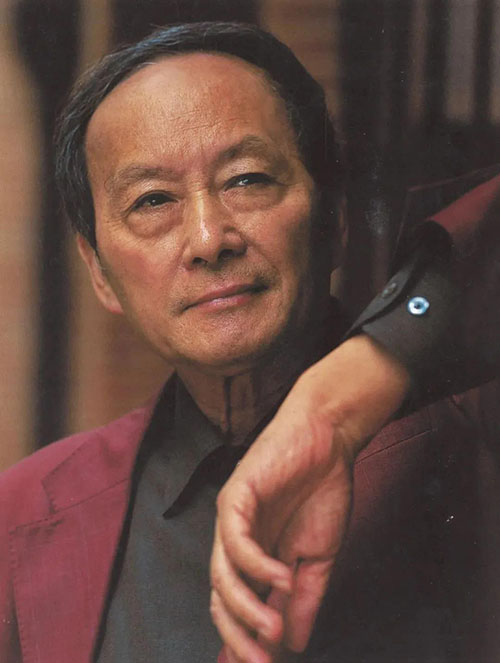

若问我心目中最有代表性的上海人是谁?

我可坦言,起码有这样几位:

上译厂掌门人陈叙一先生,

神奇的大作家木心先生,

还有大画家陈逸飞先生,

以及大作曲家陈钢先生。

想从前,三十年配音生涯,

“上海话”三个字是被完全排斥的。

那时候,不成文规定:

在厂里上班,不准许说上海话。

这倒也对,动不动就亮出上海话,

必然干扰普通话的纯正,

而所有上海籍的演员(主要是中青年演员)

对此也都习惯了。

因为不太说上海话,我在家里也不多话,

多半是在背台词,用的也是普通话,

如此一来,讲上海话便怪怪的不太流利,

于是一张口,人便笑我像唱沪剧,

我亦很无奈。

我现在很想用上海话来塑造角色。

其实退休之前曾有过一个配音机会,

一部描述耶稣故事的外国影片,

拉到我们厂里,

要求全部用上海话来配音。

于是,几个前辈演员

像尚华、于鼎他们便好不纳闷,

居然会有完全“靠边站”的一天!

原因是:不会说上海话!

这个特殊经历想想也蛮搞笑的,

片子里的老外演员居然都说起了

纯正的上海闲话。

可惜,此片是特别为东南亚一带制作,

上海未曾播放。

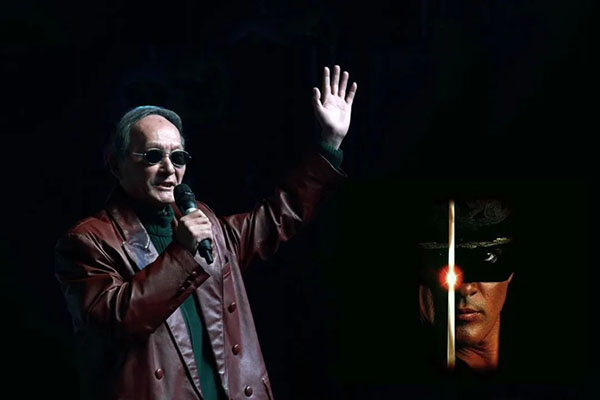

“佐罗”阿兰·德龙参观上译厂

有人曾突发奇想,让“佐罗”这个形象,

用上海话来配,效果会否很特别?

哪怕作为一个娱乐节目上舞台朗诵?

我付之一笑,无非挺滑稽的吧。

但我主观上自然是不大赞成这样的举措,

我尊重“佐罗”,

路见不平拔刀相助,可敬可佩,

不可随意用作娱乐。

总之,变味了,不妥,不妥也!

父亲在我怀里死去。

在以往的采访中我很少提及。

那一天,就是那一天,我记得很清楚,

厂里要我们几个去故事片厂帮忙配点音,

而要配的正是国产片《青春万岁》。

我太大意了,

以为会像往常那样“早出晚归”,

于是放下父亲,赶紧骑车去录音了。

那真是一个命,

一直主治我父亲病的大夫出差离开了上海,

而那帮实习生束手无策,

未采用对父亲最有针对性的那种药。

结果,抢救失败,父亲未留下一句遗言,

就……

这是一个小例子,

多少可看出上海人的工作态度,

那时候,也没什么了不起的,

上海男人都能做到。

一句话,把工作做好就是了!

我是否够啰唆的?

再提一个事吧,和上海有关的事。

其实这件事还只是一个构想,

只是一个故事大纲、梗概,

先在这里和读者朋友们分享一下吧。

一个犹太小女生通过她的旁白,

讲述了她犹太奶奶的恋爱故事——

《我奶奶的上海之恋》。

她的奶奶和她父亲,犹太父女两人,

到处碰壁之后,

终于逃难到不需签证的上海虹口区,

邂逅一位酱油店小开,

展开了一段难忘的初恋历程。

这小开是医学院一年级学生,

而她的奶奶年轻那会儿已是

奥地利极具天赋的小提琴演奏家。

一年多时间,

他们两个同甘共苦,相互帮助,

一起上街卖艺,

一起抵抗小日本鬼子的侵扰。

全剧充斥英语、上海闲话,

还有上海普通话。

奶奶的初恋

终因男孩是三房合一子而致失败。

然多少年后,

奶奶——美国一乐团的小提琴首席,

又在学中文的孙女牵线下,

趁赴上海演出之机,与老小开重逢……

这个剧本,哪怕是做成音乐剧,

我想象中亦是很动人很有趣的,

尤其是充满上海味道。

犹太民族是少数民族,

我亦是穆斯林,

难怪我脑中一直在萦绕着

这个生活中完全可能发生的故事。

我已不年轻,想主动地做一些事,

这只是其中的一件事……

源自:上海文联

|