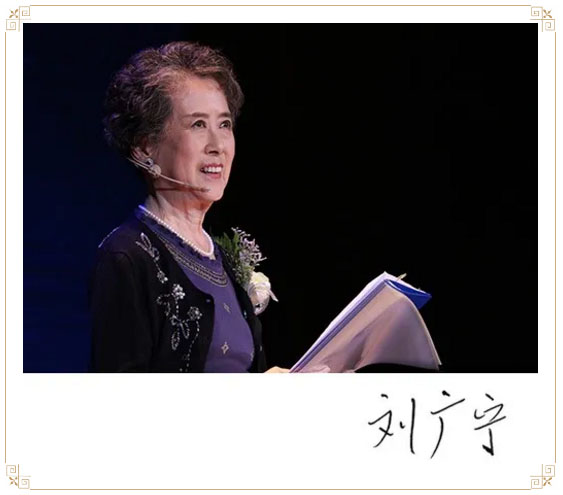

我热爱配音演员工作,的确,从事自己所热爱的事业是一种莫大的幸福,我也确实像着了迷似地爱着这个工作。有人问,一个专业演员,怎么还有这种在某种程度上近似“影迷”的心情呢?但我觉得一个文艺工作者,对自己的事业非得有个“着迷劲儿”才行。

——刘广宁

2020年6月25日,著名配音表演艺术家、国家一级演员刘广宁在上海逝世,享年81岁。在《生死恋》《魂断蓝桥》《绝唱》《苔丝》等影片中她塑造了无数让人印象深刻的声音形象,其嗓音优美甜润,语言纯正流畅,深受广大观众喜爱。她参与配音的中外影视片(剧)约千部(集),曾获第五届《大众电视》金鹰奖最佳女配音演员奖,其参与配音的影视片(剧)及录制的广播电视文艺作品多次获文化部优秀影片奖、中国电视剧飞天奖和白玉兰奖。

.gif)

11月30日下午,由上海电影家协会、上海电影译制厂联合举办的纪念著名配音表演艺术家刘广宁活动在上海文艺会堂举行。中国电影家协会副主席、上海电影家协会主席任仲伦,上海市文联专职副主席韩陈青,上海电影(集团)有限公司副总裁徐春萍,上影集团纪委副书记、工会主席严峻,上海电影译制厂党总支书记陈锦培,上海影协副主席、上海电影译制厂副厂长、配音演员刘风,著名作曲家陈钢,著名语言表演艺术家乔榛,家属代表潘争等出席了现场纪念活动。著名语言表演艺术家苏秀、著名演员斯琴高娃也发来了视频寄托缅怀之情。刘广宁老师的生前好友同事、配音爱好者和影协青年会员代表参加了活动。活动由上海电影家协会驻会副主席兼秘书长赵芸主持。

.jpg)

刘 风

上海影协副主席、上海电影译制厂副厂长、配音演员

今天我是作为一个后辈来向前辈致敬的,也代表译制厂的年轻人向前辈致敬,想把这种对前辈的尊重、对事业的热爱和感恩的精神传下去。译制厂对我们来说是个艺术殿堂,当年毕业能分到译制厂工作是令人羡慕的,我也因此感到自豪,一直到今天。译制厂正因为有一代代艺术家创作出一批批经典作品,才缔造了艺术的殿堂。刘广宁老师就是这批艺术家中具有代表性的一个。

前几年,在《爱在记忆消失前》中,她还保持着一丝不苟的创作状态,她经常会说“我再试试,这样表达好不好”。直到电影快上映了,她还跟我说:“刘风,我还有一句话更好,我要再来一遍。”这种创作状态和敬业精神,现在的年轻人比较缺乏。

前辈们遇到了好时代,打造出精品,今天我们同样也遇到了一个好时代,互联网时代,大家对有声的认可、对付费的习惯、对精品的需求,全都有了。所以说,我们一定要学习老一辈的创作状态、敬业精神,打造出我们的经典作品,像我们前辈一样,给后人留下一些艺术的精品。

.jpg)

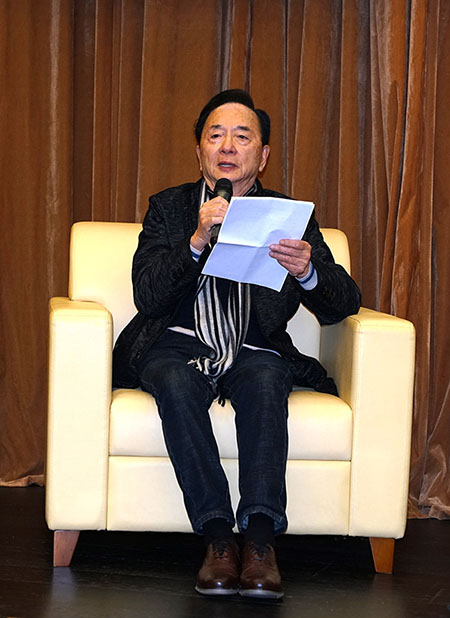

乔 榛

著名语言表演艺术家

我直到现在还不能接受广宁大姐离开我们这件事。她的身影一直出现在我的眼前,她那甜美、贵气的声音也一直在我的耳边缠绕。

我跟广宁大姐相识50年了,译制厂里,广宁大姐跟我年龄相近,但她是我的前辈、我的老师,她比我早15年进厂。我第一次参加译制创作时,她就对我这个小老弟非常关注,不管在生活上,还是创作上,她都像一个大姐姐一样给我很多启迪。

我第一次参加译制,听到从银幕上回馈出来的我的声音,吓了一跳,感觉自己的声音跟其他演员、前辈们的差别如此之大,整个“跳”出来了。广宁大姐耐心指点我说,你是学话剧表演的,还不适应译制配音,在话筒前,我们应该去说,不是读,也不是念,是“说”,而且是非常自然地去说角色的话,你应该把自己的状态很好地融入到规定情境中去,跟角色同呼吸共脉搏。

这一下对我提醒得太好了。于是我就追着这样一个目标去做,很快适应了译制配音的创作状态。这件事在我心中永远不会抹去。广宁大姐的率真、知性、睿智,以及感悟能力之强都是出众的。她配音的一个个角色都是如此惟妙惟肖,这是她的成就。

广宁大姐确实是一个对语言艺术的痴迷者,她到晚年也一直孜孜以求,继续做她喜欢的事情。都80多岁了,还在演播长篇小说。很遗憾,她走了。但是,我们可以告慰广宁大姐,这次新版《尼罗河上的惨案》的全部译制工作努力地恢复我们过去的创作理念、创作流程和创作状态,成果可期。

陈钢

著名作曲家

我同广宁,同乔榛,都是从事声音艺术,我们仅仅是分工不同,我是作曲,他们是配音艺术,但都是声音艺术。

我和广宁是老朋友,也是好朋友。她是一个真实的人、真情的人,真正热爱艺术的人。她配音的《魂断蓝桥》和《叶赛尼亚》中的插曲,是我们共同的所爱。我们也曾经多次用钢琴朗诵这种形式,来表现这些经典的影视形象。

广宁走了,但她留下了高贵的声音,青春的声音和金子般闪亮的声音,她的声音是当年上海译制片厂合唱队中的一个响亮的女高音,她和她的队员们一起用他们的生活构成了上海电影界一道亮丽的风景,创造了中国电影史上一个惊人的奇迹,开启了一扇中国改革开放透亮的窗口。

广宁的声音中充满了一派贵气,一派洋气,一派正气。她原是出生于官宦世家的大小姐,一个9岁时就能看《镜花缘》的名门闺秀,她那一口纯正的普通话就是来自从小在北京长大的奶奶。广宁从一个中学生到一个出色的配音演员,经历了多年的等待和多重的磨炼,才使我们在《魂断蓝桥》《叶赛尼亚》和《生死恋》中听到了她那纯情和悲情的声音,我们也听到了人们对广宁的爱你“永远的公主”。

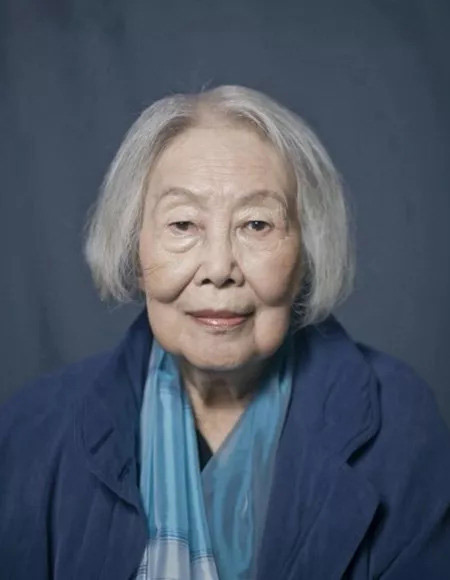

苏 秀

著名配音演员

有一个红舞鞋的故事,说是一个舞蹈演员穿上了漂亮的红舞鞋,舞就跳得更好了,但是即便演员累了,红舞鞋不会感到累。所以如果穿上红舞鞋,就没办法脱下来,一直要跳到生命最后。我们译制厂的演员,可以说大家都穿上了红舞鞋。但其中有两个人更典型,一个是尚华,他曾说过“我要死在话筒前”。

刘广宁没有说过这句话,但是她几乎也是穿着红舞鞋跳到生命尽头。即便在摔伤后不能动的情况下,还去做了一个节目。她是为名为利吗?我觉得不是,因为不管是中央台请她做节目,还是里弄里开个什么庆祝会请她演节目,她都是同样地认真准备。

我觉得她这一生做了自己喜欢的工作,可以说是鞠躬尽瘁,死而后已,那是幸福的。

斯琴高娃

著名演员

今天在这里大家由衷深切地怀念我们可爱、可敬的艺术家刘广宁大姐,心里感慨万分。

半年前,她虽然离我们而去,但相信她是飞走的,就像一只夜莺,一只百灵鸟,趁着夏季的暖风,念着剧中的台词,遨游在山川、大海,吟诵着走的,相信她飞往另一个世界,继续她的艺术创作。

她是上海译制片厂的骄傲,是中国配音演员的骄傲,她配制的每个人物都是声情并茂,让我们大家神魂颠倒、无可挑剔。上海译制片厂人才济济,栽培了许多艺术家,刘广宁大姐就是其中一位。相信在今后漫长的创作道路上会后继有人。

最后,祝大家身体健康,寿比南山,给我们带来更多更精采的作品。

徐春萍

上影集团副总裁

刘广宁的离开是上译厂的一个重大损失,也是中国电影译制事业、声音表演艺术的一个损失。我看到有那么多观众真真切切地热爱我们的艺术家,热爱声音艺术。这是为什么?因为艺术家用一生敬畏她热爱的声音表演艺术,热爱她的观众。

前几年许多邀请她演出的同志说,广宁老师的造诣高、经验丰富,她只要上台照着稿子念就行了,不需要准备。但是她说不行,也许观众听不出来,但是她自己心里知道,如果没有做充分的准备,是对观众、对艺术的不负责任。她认为,这是艺术良心,是一个演员起码的素质。

广宁老师声音上的艺术造诣,跟她一生刻苦的钻研是分不开的。我跟她聊过几次,她表达自己的时候,不太多说,但是每当聊到配音工作,她就有说不完的话。我们上译厂有几代配音艺术家对艺术的孜孜以求、精益求精、钻研到痴迷的精神和传统,是我们今天年轻一辈要继承和发扬的。正因为有那么多不一样的辨识度如此高的有魅力的声音,才奠定了上译厂1980年代在配音艺术领域的一个高峰。

任仲伦

上海影协主席

我第一次听到刘广宁老师的声音是在《生死恋》中,然后是《叶赛尼亚》。那个时候我们是如痴如醉地喜欢上译厂的艺术家塑造的那些艺术形象。广宁老师用她优美的声音,优雅的气质,配制了很多优秀的形象,也创造了很多优异的成绩,她是我们上海电影的骄傲,中国电影的骄傲,是一位杰出的电影艺术家,所以我们要缅怀她。

我接触过很多杰出的电影艺术家,我有这样的感受,上海的艺术家,尤其是一些杰出艺术家,他们不是一棵树两棵树,而是一片森林,是这样一片森林铸就了上海电影和中国电影辉煌的历史,或者说在中国电影历史当中作出了我们上海艺术家卓越的贡献。

上译厂最辉煌的时期就是1980年代,那也是中国电影人值得怀念的黄金年代。那个年代我们刚刚开始改革开放,中国人还不知道国外长成什么样子,是译制片厂这些优秀的艺术家和作品,让民众了解了外面的世界。这个历史贡献远远超过了电影,它延伸到整个民众的思想解放、民族的思想解放。

除了上世纪三四十年代上海电影人的辉煌业绩外,1980年代上海电影人同样为中国电影作出了巨大贡献,而且其影响比上一次更深厚,在改革开放当中起到了独特的作用。

上海电影家协会,今年疫情期间举办了四五场对电影前辈表示敬意的活动,这是我们的传统,是前辈留下的传统,到了我们这一代继续传承下去这些好的传统。当然最大的敬意是传承他们的电影梦想,传承他们好的做法,在我们的岗位上,为上海电影作出自己新的贡献。我觉得这是最大的告慰,也是我们最大的责任,我们一起努力。

潘 争

刘广宁家属

我对今天前来参加我妈妈刘广宁追思会的各位艺术界的前辈,各位领导,各位亲朋好友表示衷心地感谢!

我母亲刘广宁是一个细腻的人,她从小出生在书香门第,她的祖父与很多艺术方面的大家是世交,母亲从小就能够领略到艺术大师的风范,从中得到熏陶。母亲有一位出生于北京的老祖母,老太太一口京片子,给母亲打下良好的语言基础。

上译厂创始人陈叙一老先生是母亲艺术生涯中的一位贵人,一个偶然的机会,母亲得到老厂长和配音界前辈的青睐,撞入了上译厂的大门,并在接下来的60年里,努力攀上了艺术的高峰。

我的父亲潘世炎数十年来在母亲背后苦苦支持,支撑着我们这个家庭的运转,为了母亲的事业,父亲作出了巨大的牺牲。应该可以这么说,没有父亲的支持就不会有母亲的艺术成就。

母亲是一个努力的人。从小我们家庭的居住条件非常困难,书桌被我和弟弟占用了,于是冬天她经常只能坐在床沿上,剧本摊在膝盖上,低着头念念有词;夏天的时候是铺一条席子在地上,前面放一床棉被,把剧本放在棉被上,人就像虾米一下弯腰屈背准备她的东西。

无论在生活上,还是在事业上,母亲是一个很幸福的人。事业上,她有幸赶上了那个时代,有幸跟中国乃至全球第一流的工作团队一起合作,这个团队里他们的声音各有特色,在不同的作品当中他们的声音交相辉映,他们留在胶片、留在磁带、留在数码上的这些声音成为了永恒的经典。在生活中,她有长辈的关爱,她有丈夫的宠爱,所以她的生活应该说虽然在这几十年当中,有过时代逆流的冲击,有过一些生活上的波折,但总体而言,我觉得她的一生应该说是幸福的。

由于疫情期间限制现场参与人数,主办方还进行了同步网络直播,与未能到现场的亲朋好友及影迷们共同缅怀这位“银幕后的公主”。(摄影:祖忠人)

|