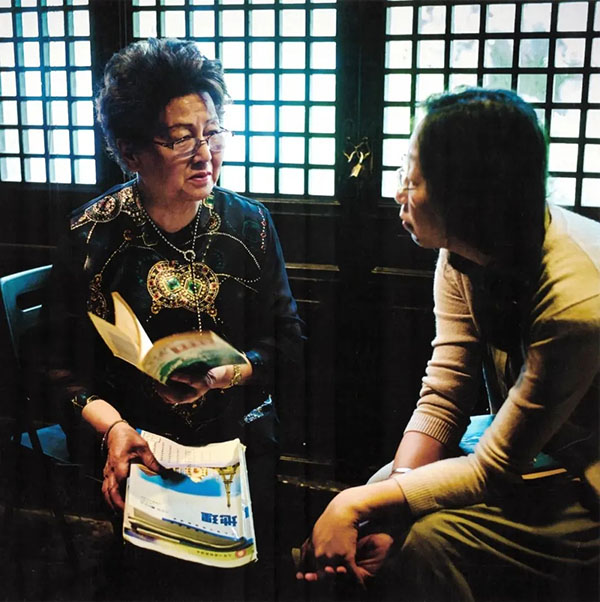

4月13日下午,“影海书香”影视赏析与阅读推广系列活动第二场“玫瑰的姓名——作家电影主题分享会”,在浦东图书馆成功举办。上影集团高级编辑、“影海书香”总策划人兼主持嘉宾韩晶,与著名作家、纪录片导演陈丹燕,中福会出版社副社长、出版人陈苏,展开了精彩对话。

韩晶:

陈丹燕是一位非常优秀、勤奋的作家,创作了很多脍炙人口的小说和散文集,可以说著作等身。其中《上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》《上海的红颜遗事》三部曲更是蜚声遐迩,总发行量达到数十万册,在当时这是很了不起的一个数字。

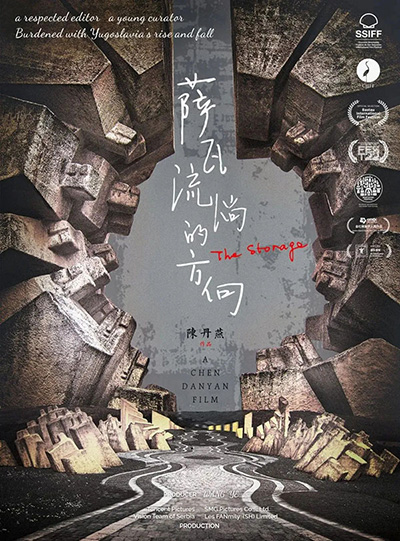

但是,就在她的文学创作一路向好之际,她却两次转身,先是由作家转身成为中国作家当中最早走出国门的背包客,并出版《我的旅行哲学》旅行文学书系12种;后又转身成为一位纪录片导演,创作了《哨子》《萨瓦流淌的方向》《玫瑰的姓名》3部影像作品。

那么丹燕,是什么原因导致了你人生中这两次重要的转身?今天你带给大家刚刚制作完成的一部短片《玫瑰的姓名》,又有着什么幕后故事?

陈丹燕:

2020年那一年,是我旅行满30年。但是那一年因为新冠疫情,全世界的飞机航线都停飞了。我想,月季园地方很大,也没有人,我可以不用戴口罩,但是我在那里发现了一个奇迹。我看到的第一株月季是“蝴蝶夫人”,90年我第一次出国旅行去的是日本,那里就是“蝴蝶夫人”的故乡。我的书也曾在日本出版,我的译者就住在长崎。

我看到的第二株月季叫“拿铁咖啡”。它有两个花心,很像拿铁咖啡的拉花。我发现,我虽然没有办法出去旅行,但是在月季园,我能看到很多旅行时的回忆,这对我是非常治愈的,于是我就开始写关于月季的故事。

当时植物园的园长告诉我,来看植物的人很多,但他们离开后只会说“太美了”,而在哪里看到的美,却没有了印象。所以你独乐乐不如众乐乐,把这些故事写出来,放在植物旁边,这样就可以让大家在植物旁边多停留一会儿。后来,我就拍了《玫瑰的姓名》这部短片,我希望大家能在植物身上获得更多的东西。

当一个人旅行了30年,这个世界对他来说是平的。我做了3本地理阅读笔记,第一本是《哈扎尔辞典》和南斯拉夫的巴尔干,第二本是《尤利西斯》和爱尔兰,第三本是但丁和意大利。我为此准备了10年,我要去卡普里,看怎么用煮熟的葡萄酿葡萄酒。这种特殊的葡萄酒,是利玛窦故乡的特产。利玛窦的几何原理,是我们所有初中生都学过的勾股定理,所以我致敬他,致敬的方式就是去他的故乡,在他故乡的学校里听一堂意大利语的勾股定理课。然而,当我准备好了一切,疫情来了,去意大利的计划泡汤了。

我看过一部电影,叫《茜茜公主》,里面有一句话我一直记得,上帝在这里关上了门,会在其他地方开一扇窗。我觉得植物园就是上帝对我打开的一扇窗,虽然我不能去旅行了,但我可以在这些花朵里看到一个完整的世界。

所以我想跟大家分享的是,其实作家是没有规定好一定要去做什么的,作家只是受本能的驱动,就是你那么渴望表达你对世界的看法,所以你成为了作家。

我11岁开始写作,但当我觉得我可以写地理阅读笔记的时候,我已经50岁了,就是有这么漫长的时间需要去准备。然后,我57岁开始拍电影,因为我觉得,我在书桌前思考和看到的这个世界,我希望把它具象化,这就是我拍电影的原因。

韩晶:

丹燕简洁地解释了两次转身的原因,作家是感性的,不是被要求或者被计划去做什么事情,而是更愿意以一种感性的本能的方式去刻画世界,表达自己的内心,所以她去做了背包客,去拍了电影。

陈苏是一位非常优秀的图书出版人、评论家,我今天特意把她请到这里,是因为她与陈丹燕之间的奇妙交集。据我所知,两位早年曾在同一所小学上学,语文课也是由同一位语文老师教的。成年后又曾在同一个出版社工作,但你们却既不是同学也不是同事,为什么?

陈苏:

我是从事出版工作的,大家可能觉得我跟丹燕只是作家和编辑的关系,其实我们的交集有更多重。小时候我们住在同一个社区,后来在同一所小学上学,再后来在同一家杂志社、也就是宋庆龄先生创办的新中国第一本儿童杂志《儿童时代》工作过。但在时间上,我们是有先后的。

很奇妙的是,她的第一篇短篇小说《妖怪妈妈》,就是在《儿童时代》上发表的。这部短篇后来也成为长篇小说《我的妈妈是精灵》的雏形——它是中国儿童文学史上具有重要地位且非常畅销的幻想小说。

因为有了这重交集,有一次我给丹燕打电话约稿时,她就对我说:“陈苏,你妈妈是教地理的苏老师,曾经教过我地理”。我妈妈姓苏,教过我地理,但我还是第一次知道,我妈妈也教过她。

丹燕还告诉我,她最初对世界的向往,就是从沪光中学的地理教室开始的。她甚至还记得地理教室的窗帘是蓝色的,风吹动着蓝色的窗帘。

我在《陈丹燕在上海》这本书中,写到了她对我妈妈苏老师的印象。她说:“在教室见到她时我才14岁,她有着惊人的美丽。她在黑板上挂了一张皱皱巴巴的地图,那是我生命中第一次有人郑重其事地告诉我,这就是我们住着的世界。它很辽阔,中国之外还有着广大的海洋,冰封的两极以及辽阔的大陆。” 也是从那以后,丹燕说她很希望苏老师能够有机会参加她的活动。

2017年,丹燕邀请苏老师来到徐光启纪念馆。久违了40多年的师生,在那里重温了一堂地理课。我妈妈还带来一本70年代的地理课本,是花了很多周折才找到的。她们还一起去看了意大利传教士利玛窦为明朝皇帝绘制的世界地图,他们在地图前面讨论,我就在旁边听着,真是令人难忘的一幕场景。

苏老师特别感动的是,地理是一门副课,却对她的学生产生了这么大的影响,能够激起一个学生对远方的向往,对世界的憧憬,能够走向世界,取得这样的成就,这是她作为地理老师最最幸福的事情。

韩晶:

虽然地理是一门副课,但丹燕对这门副课却情有独钟。所以我想,你后来的远行,跟年少时苏老师为你打开这扇世界的窗户是有关系的,包括你的第一部短片《哨子》。

陈丹燕的旅行方式与众不同,别人出行一般都有旅伴,而她经常是一个人远行,所以她需要一个可以防身的东西。《哨子》所讲述的,就是寻找一枚旅行时可以用来防身的哨子的故事。能分享《哨子》的幕后故事吗?

陈丹燕:

《哨子》是2020年拍完的,还没等剪完,就封控了。但是我想,2020年不能去旅行,2021年应该可以了吧?当时正好传来美国亚裔老人受攻击的消息,那里的义工团体就给这些亚裔老人做铭牌,上面有中文、缅甸文、英文、菲律宾文、泰文、日文等,还配了一把哨子。亚洲人一般都比较安静,一旦遭到攻击,他们不善于大叫,你就可以吹哨子。哨子可以发出很嘹亮的声音,这样就会有人听到你的呼救。我也是受这个启发,就想为后面去意大利旅行,准备一把哨子。

但是我不喜欢警察的哨子,也不太喜欢体育老师的哨子,我希望哨子声是响亮的,但也是温和的,但我们居然找不到。当时找了一堆哨子,一个一个吹,都觉得不太对。最后是音乐学院作曲系的一个老师,按照我的想法,做出了我想要的那个哨子声。我们的片尾,用的就是那个声音。

韩晶:

《哨子》很短,只有十几分钟,但《哨子》里的时间却很慢很长,那是整个世界因为新冠病毒而被迫按下暂停健的日子,它让我想到刘慈欣的小说《三体》所描述的低光速黑域。人们被困在疫情的黑域里走不出去,咖啡馆似乎是个掩体,你在掩体里寻找一枚可以重返世界的小道具——哨子。短片弥漫着一种无处不在的恍惚感和不确定感,而这种不确定,在你后来的纪录电影《萨瓦流淌的方向》里,显得更为突出。

《萨瓦流淌的方向》讲述被战火摧毁又重建了40次的贝尔格莱德,面对战争的创伤与文化危机,当地知识分子如何以自己的方式去挽救自己文化的故事。

对于塞尔维亚,相信在座的朋友们应该不会陌生吧?第一次世界大战的导火索,第二次世界大战中又遭到德军和英军的两次轰炸。南斯拉夫解体后,在1999年,塞尔维亚首都贝尔格莱德又遭到北约连续78天的轰炸,当时很不幸的,我们中国大使馆也遭遇了轰炸。所以对于我们,遥远的贝尔格莱德,也是一段放不下的往事,我们心生牵挂的地方。

但是,我感到惊讶的是,在这个承载着战争、分裂、痛苦和毁灭的巨大的记忆体面前,《萨瓦流淌的方向》并没有刻意去展示悲苦,而是展现了一个个鲜活的个体,他们在面对伤害和不确定的未来时,以狂欢来对待悲剧,用爱而不是恨的方式支撑起自己的精神世界。那么丹燕,你是如何用镜头去捕捉和表达这种超越时空、超越战争的生命质感呢?

陈丹燕:

《萨瓦流淌的方向》是我做的第一部长纪录片,有93分钟时长,也是中国和塞尔维亚的第一部合拍片。大概我比较喜欢希腊学院,那个哲学学派说世界上没有一件事情是绝对坏的,就算乌云,也有它的银边。我一直相信这一点。

我在贝尔格莱德做了很多很多采访,那些久经风霜的人令我感动。他们为人周正,生活没有被悲剧彻底摧毁,我觉得这是我喜欢的一种人生态度。所有的采访内容其实都是在教我,面对困难,面对灾难,面对你不可能逾越的悲剧,你要怎么活下去,这也是南斯拉夫这个民族一直要面临的问题。

人的一生是不可能一帆风顺的,在遇到灾难时,你怎么面对它,怎么能够经过所有的风暴而不把自己变成一个坏人?甚至让自己在面临考验时变成一个更好的人?这是我想要探讨的。

我在南斯拉夫拍摄是2017年,但是电影里的主人公提出的问题是,这个世界还能和平多久?他们问我,你知不知道现在叙利亚难民穿过贝尔格莱德去往欧洲的路线,就是一战爆发前犹太难民走过的路线,一模一样,所以,你认为和平还有多久?

我觉得就像小动物提前感知要地震了,鸟开始尖叫是一样的,灾难就要来了。就像冬天来临前,松鼠会把松子储蓄起来。那么,我们要储蓄什么东西呢?我觉得我们要储蓄的,其实是对这个世界的善意。

这个世界是有创伤的,这个世界有很多令人悲伤的事情,但它也是非常美好的一个世界,至少你可以在一个黑暗的时刻做一个好人。如果你能帮助别人,你就去帮助别人;如果你没有能力帮助别人,你就不要给别人带来麻烦。如果每个人都能这么做,我相信就会度过至暗时刻。这就是我在贝尔格莱德一直接受的危机教育。

但是,每次我从贝尔格莱德回到上海,上海总是那么生机勃勃,我觉得我们这代人命真的挺好,我们的父辈都经历过战争,而我们从出生起就生活在一个和平的年代。所以俄乌战争爆发的第二天,我在三亚,我就想,原来战争来了。

韩晶:

我们要储蓄的,是对这个世界的善意!这让我想起网上的一句话,“我们不是生活在一个和平的年代,而只是生活在一个和平的国家。”丹燕的讲述特别让我感动的是,当面对不可逾越的灾难时,你怎么活下去并且不变成一个坏人,只有这样,这个世界才是可期待的。

记得你曾写过一句话,叫做“书桌前面的辽阔”。书桌是一个物理概念,再大的书桌也会受尺度的限制。但书桌前面的辽阔却可以是无限的,可以是千山万水,因为它是个心理概念。从书桌前出发,再回归到书桌,以个人化的视角写下丰厚的旅行所获。这些饱含情感的文字,在感染读者的同时,也让我们看到一个作家自我成长的美好旅程。

我们知道,文学创作和影像创作是很不同的,写作是偏向于个体的闭环的创作状态,而电影是集体智慧的结晶,导演得跟不同的部门打交道,外部环境也随时处于变量中。据说你拍《萨瓦流淌的方向》时,遇到了很多变故,你甚至为此崩溃大哭?

陈丹燕:

大哭倒也没有 ,我发不出那么强烈的声音。但我确实感激这些变故,变故不是好事,但它让你成长。如果一个作家一直书卖得很好,一辈子都在舒服的领域工作,其实是在浪费生命,因为没有把我的生命用来学习更多的东西。纪录片让我学到很多,你怎么跟人相处,怎么跟团队开会,然后你怎么妥协,妥协的时候你要坚持什么,为什么要坚持,这是一个很好的学习。

我学习下来的结果,就是世界上好人多。为什么呢?最聪明的人,可能是最好的人,也可能是最坏的人。但是我们大部分人都不够聪明,所以我们要坏,也是小坏,要好,也是小好。跟这样的人你永远是可以合作的,他的小坏是有原因的,你可以把原因解除掉,有时候解除不了,那就哭一场。

我在贝尔格莱德街上一边走一边哭,但是当地人是看不出来的,他们会觉得亚洲人眼睛小,所以你眼睛肿起来,在他们看来是正常的,说不定你就是个肿眼睛。我觉得任何事情都是有限度的,超过了这个限度,你就该往后退,就该认怂。所以没关系,你付出的所有眼泪,到最后都是有收获的。如果没有收获,也是你该得的。我能够这样打开自己,我觉得很好,比我原来的自己要好。

韩晶:

每个人都有成长期,可能有的人到了一定时候就不再成长,而有的人却可能一直成长,就像泰戈尔,晚年写出来的东西依旧天真烂漫。在这个世界面前,永远保持一双处子的眼睛,拥有一颗处子的心,才能让自己变得更好。

我知道陈苏曾经去过贝尔格莱德,也曾在电影取景地萨瓦河畔眺望过萨瓦流淌的方向。那么作为出版专家,你对陈丹燕的影像有何感受?

陈苏:

我是2014年去参加贝尔格莱德国际书展,到的塞尔维亚。与欧洲的一些繁华城市相比,它显得寂寥、衰败。尤其是贝尔格莱德,由于饱受战火摧残,到处是大轰炸遗留的断壁残垣,就像裸露的伤口,提醒着世人永远不要忘记那些灾难。

但是,当我们在那里待了几天之后,就会感觉到它洋溢着一种热情。当地人似乎把整座城市的墙壁都当作了画布,画满巨型的涂鸦,当然也是在宣泄各种情绪,给人以视觉上的冲击力。

在《萨瓦流淌的方向》电影中有一个镜头,两个少年在一座被战火损毁的建筑废墟上奔跑嬉戏,这是富有寓意的,仿佛是创伤上绽放出的希望的花朵。我去看了萨瓦河,萨瓦河是多瑙河最大的一条支流,碧波清澈,而多瑙河则略显泛黄。我觉得萨瓦河就是带着自己的痕迹,奔腾不息地汇入多瑙河,这也许就是萨瓦流淌的方向,也是塞尔维亚人生生不息的民族精神吧。

从文字到影像,对丹燕来说,其实是个蛮自然的过程。早在写作初期,她就显现出与其他作家不一样的地方。别的作家写完一本书把书稿交给出版社,然后由出版社请画家来插图,而陈丹燕的书稿通常是图文并茂,她会提供很多她拍的照片。

即便没有插图,她的小说也有很强的现实感。比如,《我的妈妈是精灵》是一本儿童幻想小说,但小说里的精灵却并不住在异空间,而是就住在我们杂志社门口49路车站的梧桐树上。包括精灵飞翔的路线,在现实中都能一一找到对应,这其实就是她一直在探寻的虚拟与现实交叉的叙事方式。

韩晶:

哪怕是幻想作品,陈丹燕也会让它在现实世界里拥有坐标。所以从作家到背包客,从文学创作到影像拍摄,对陈丹燕,是一件自然而然、水到渠成的事情。好,非常感谢两位的精彩分享,也感谢现场读者朋友的陪伴和互动,让我们共同期待“影海书香”影视赏析和阅读推广系列活动第三场!

“影海书香”影视赏析与阅读推广系列活动,是为践行“书香城市”理念、打造有温度的“社会大美育”环境,而创建的公益性文化服务活动。该活动引入国内外优质的影视文化资源,邀请优秀影视片的主创到场,与读者零距离展开分享与交流。

该活动由浦东新区区委宣传部、上海电影家协会、上海电视艺术家协会担任指导单位,浦东图书馆、上海视野影视股份有限公司联合主办,上海现代服务业发展研究基金会公益支持。

来源 | 浦东图书馆公众号

|