为纪念藏语电影领军人物、中国第六代导演中的佼佼者万玛才旦,在他辞世一周年之际,由上海电影家协会、上海电影评论学会、上海影视文献图书馆、中信出版集团、上海唯影汇影院有限公司共同主办的万玛才旦导演追思及纪念系列活动于5月18日在上海影视文献图书馆等地举行。上海电影家协会驻会副主席兼秘书长李晓军,上海电影评论学会会长、上海电影家协会常务理事朱枫等出席了活动,上海电影家协会主席郑大圣因拍戏没能来到现场,他专程为活动录制了VCR,向万玛才旦导演表达敬意与缅怀。

万玛才旦的主要电影作品有《静静的嘛呢石》《寻找智美更登》《老狗》《五彩神箭》《塔洛》《撞死了一只羊》《气球》《雪豹》等,因其对故乡深入而细致的描述,使人们对藏族文化及其生存状况有了新的体认。他同时也是一位出色的小说家,已出版小说集《诱惑》《嘛呢石,静静地敲》《塔洛》《撞死了一只羊》《乌金的牙齿》等,他的写作背景深刻影响到他的电影创作,多部电影作品都改编于他自己创作的小说。2024年,其遗作小说集《松木的清香》、译作集《如意故事集》也正式面世。

“海上电影论坛:幻想中的真意——万玛才旦导演追思暨创作学术研讨活动”由朱枫主持,万玛才旦之子导演、编剧久美成列,独立电影人、电影录音师、作曲、编导德格才让,演员、诗人金巴,以及来自上海电影家协会、上海电影评论学会的众多电影行业人士出席了研讨会并进行了发言。大家充分肯定了万玛才旦导演的艺术成就,认为他拍的是真正的“作者电影”。他把讲故事的现代性与诗意的方式相结合,向世界传达了多元中国的存在。他是藏地新浪潮的杰出代表,是真正的电影大师。他的亲人、创作团队、同学、有过接触的同行,谈到对万玛才旦导演的印象,都不约而同地提及“安静而有力量”“外在宁静、内心澎湃”的特质。特别是他的创作团队,不仅分享了万玛导演的创作特点、艺术理念,还深情地回顾了与他相处时的点滴过往,以及他带给自己的影响,令在场者无不动容。就像上海电影家协会会长郑大圣在专为纪念研讨会拍摄的视频中所说,“感谢电影,万玛才旦导演依然陪伴着我们”。虽然巨匠已逝,但他的艺术魅力及人格力量将永远为人们所铭记。

李晓军秘书长在代表主办方致辞中讲到,万玛才旦导演的作品体现出对乡土和家乡人民深深的热爱,这是对以人民为中心的创作导向的身体力行;导演透过对艺术的坚守而展现出的文化自信,以及对民族共有精神家园的热切情怀,都是值得我们文艺工作者、电影工作者学习和传承的。

中国电影评论学会副会长李建强感叹,“上海为一个外区域的电影导演专门举行研讨会不多见”,但这样的活动吸引众多沪上电影人、影评人积极参与,对于这位温暖又亲切的“老朋友”,大家都有说不完的话。万玛才旦的魅力何在?当下,我们为何要纪念他?他以“真诚、超拔、持守”来概括万玛才旦的作品,认为他善于从人们熟视无睹的庸常状态中开掘出难得一见的情感和厚度。“他的作品积极开拓电影艺术的精神家园。在话题电影独占鳌头、商业影片突飞猛进的大背景下,他的作品难能可贵。”在李建强看来,万玛才旦的坚守,如同藏族电影里的塔可夫斯基。“他不在大潮中,也许几十年后再回头看他的作品,他对于中国电影的意义会更加凸显出来。他是一本大书,值得我们好好凝视。”

《收获》文学杂志编辑吴越记得,万玛才旦的短篇小说《气球》在2017收获排行榜短篇小说榜上排名第六,自己因此和他建立了联系。“我前后共收到过他四五篇的短篇小说投稿,当时上海作协的门卫很严格,他居然可以闲庭信步走进来,转了一圈,还跟我说这里环境很不错。”吴越发现,万玛才旦的文学阅读量很大,尤其是外国小说,谈起名著来如数家珍。索南才让后来得了鲁迅文学奖的作品《荒原上》首次推出时,圈内还没有太多人知晓他,吴越邀请万玛才旦为其写一篇评论,万玛才旦欣然应允,他不仅知道这位年轻作家,还读过当地的期刊。“他教给我的事情很多,比如在编辑岗位上,我会对少数民族地区的作者更加温柔,我会想,下一个万玛才旦是谁,他要让本地人才走出去的努力感染着我。”

作家顾湘认为,万玛才旦的语言质朴,语感干净又优美,“他有好多小说读上去很像民间传说,会有结构上的重复。哪怕他不是知名导演,也是我非常爱的小说家。”

万玛才旦之子、导演久美成列记得,小学五年级时,父亲刚拍完《寻找智美更登》,每天手里拿着一沓稿子,不管走到哪里,都会一遍又一遍地修改。“相信很多像我一样在城市里长大的藏族人,如果没有父亲这样的翻译者,可能这辈子都听不到这些故事。父亲在那么累的状态下,还要翻译这些小说,一定有文化传承的责任感。不同民族语言虽然表达方式不同,但有些是共通的,那些爱、善、美、淳朴的东西在《如意故事集》中传递。”

“他在文字和影像中找到了有效的桥梁,值得每一个编剧敬仰。”上影集团国家一级编剧张琪认为,万玛才旦是自己第三个可以用“谦谦君子”形容的导演,另外两个人是吴贻弓和李安。

“很难看到一个导演的风格让演员这么向往”,上海大学上海电影学院教授冯果记得,第一次看《静静的嘛呢石》时,有一种全新的观影体验,让她觉得,如果这辈子能演到这种风格的电影很幸福,“他的作品台词简洁而富有冲突,对演员来说可遇不可求。”与万玛才旦长期合作的演员金巴感叹,“我从他身上学到了孤独,他是我的伯乐。”

久美成列回忆,父亲是一个几十年如一日的人,“他每天好像感觉都一样,特别亲切,平易近人。他走路很慢,脚步很轻,很安静,很温暖。”在拍电影时也是如此,他会一遍又一遍地过问每个细节,“他有次提过,拍电影对他来说不是工作,而是一次旅游或者放松。生活中七七八八的事情给他压力太多了,当他创作时,是最轻松的时刻。”

“第一次见到万玛才旦是2016年时请他来做上海大学上海电影学院的评审,后来陆陆续续交流,还互相寄过小说。”上海大学上海电影学院教授、副院长,上海温哥华电影学院执行院长程波印象深刻的是万玛才旦强大的自我独处和内省,这也带来他电影里沉静的气质。“我有位学生也是万玛才旦的好朋友,万玛才旦去世后,我们通话,讲了没两句就开始哭。那位学生想起有次万玛才旦来北京时入住酒店遇到麻烦,赶去帮忙时见到他正一个人坐在酒店拐角的沙发上看书,完全没有扫兴感。听到描述时,我就觉得,这正像他的作品一样,他把疼痛感潜藏在统一的、沉静的气质之下,在平静之下暗流涌动。”

导演崔轶和万玛才旦是北京电影学院同一届的同学。寡言、温和,是他对万玛才旦的最初印象,“他是文学系编导班的,在学校里穿藏服上课,很特别。”“毕业后他先拍了《静静的嘛呢石》,我拍了《笛声何处》,我发现他在学校学的都是他创作中需要的,他一下子就出来了。后来他带着《寻找智美更登》来参加上戏的活动时,我觉得和他距离越来越大,他已经是大师了。”万玛才旦去世时,崔轶正与郑大圣一起执导电影版《永不消逝的电波》,消息传来,两人都说不出地难受。闭上眼睛,仿佛还能看到当年校园里的影子——万玛才旦从文学系走出时,手里总是拎着一个袋子,里面装满欧洲电影的DVD,身上穿着一件藏袍,“绿色的,印象非常深”。

复旦大学艺术教育中心教授龚金平认为,万玛才旦作品将传统与现代结合得非常好,在戏剧冲突中包含高度隐喻的味道,形成他电影的魅力所在。比如《气球》中对女性的思考很有人类共通性,《雪豹》中的“雪豹”正如希区柯克电影里的“麦格芬”,“他在电影中运用前沿的讲故事方式,也带有话题开掘意识,不仅以题材独特性在中国电影版图上确立自己的位置,也在思想性、现代性及诗意的呈现方式上别具一格。”

“他的作品向世界传达多元中国的存在,拓宽华语电影的表达空间。”万玛才旦的《塔洛》《气球》都曾获得上海电影评论学会影评人奖,两部影片的评语都由上海大学上海电影学院教授刘海波撰写,“优秀导演善于寻找打开话题的突破口,也给我们铺就了一条路。”

《雪豹》文学策划、电影学者徐枫介绍,《雪豹》的故事来源是当地的一条新闻,万玛才旦抓住这个问题,通过它带领大家进入藏族文化,这也是他创作的源动力。“他在每部影片里都触及了藏族当代文化和现实中确实存在,却没有人表达过的问题。”

导演德格才让为万玛才旦的多部电影担任录音师,他用“斗士”一词来形容这位前辈好友。“他在任何困难面前都有办法,不会妥协”,德格才让介绍,万玛才旦除了在早期的“故乡三部曲”使用写实风格外,后面几部都是在用另外一种视听语言做探索,对电影本体带有突破性的创新。

朱枫认为,万玛才旦在叙事上具有反戏剧化、反类型化叙事的特点。他很会讲故事,但不像类型电影那样,在冲突后一定推向激烈的高潮,而是将螺丝拧紧后,再慢慢松掉。“看到《雪豹》的结尾时,观众会觉得不满足,故事好像还没完,但这种不满足一出影院后就会成为一种回味。这种以戏剧化的方式开头,再逐渐松掉螺丝的手法很大胆,也很高级。”

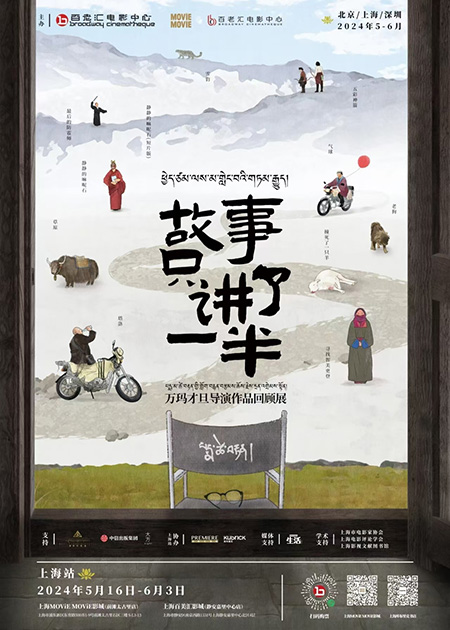

此外,5月18日中午,万玛才旦导演的电影遗作《雪豹》在曲阳百联的红星电影世界进行了免费专场公映暨映后主创人员交流活动。在“影像现场——万玛才旦导演短片展映”中,放映了三部短片《最后的防雹师》《草原》《静静的嘛呢石》。由北京百老汇电影中心、上海MOViE MOViE影城、深圳百老汇电影中心共同主办“故事只讲了一半——万玛才旦导演作品回顾展”上海站,并与库布里克书店携手举办相关活动,展陈中信出版·大方策划的“万玛才旦电影作品海报及创作生平展”。

综合来源于上海影视文献图书馆,上观新闻

|