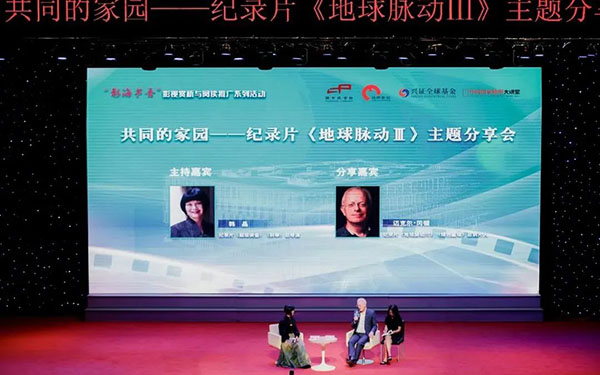

6月29日下午,《地球脉动III》总制片人迈克尔·冈顿作客浦东图书馆“影海书香”活动,与纪录片《超级装备》《科举》总导演韩晶,展开深度对谈。可容纳600人的一号厅座无虚席,应读者要求设在二号厅的分会场也几乎满员,现场掌声笑声频频响起。

<<< 左右滑动查看更多 >>>

韩晶:

迈克尔·冈顿是一位非常优秀的导演、总制片人和监制,他的《地球脉动》系列,以及极具独创性的动物行为纪录片《王朝》、表现植物世界的《绿色星球》和恐龙世界的《史前星球》,都广为中国观众熟悉和喜爱。

与前两季相比,《地球脉动III》在保持了极致的影像风格和富有悬念的叙事的同时,似乎更注重情感的抒发。我们看到雷恩岛上,绿海龟筋疲力尽地爬向大海,一路遭遇险阻,受伤流血,奄奄一息。观众的情绪被调动起来,他们为绿海龟的命运感到担忧。

在幕后花絮我们又看到,摄制组对受伤的绿海龟进行施救。虽然按惯例,纪录片工作者一般不会去干预野生动物的自然行为,但面对脆弱而又非凡的生命,他们很难做到无动于衷。这个时候,观众的情绪被进一步调动。

再后来,大卫·爱登堡1957 年首次探访雷恩岛的影像映入眼帘。66年前的他年轻的背影坐在沙滩上,注视着一只向大海扑腾而去的小海龟。这让我们看到,一个人可以用66年甚至更长的生命,去做一件看似微不足道却意义深远的事情,非常感人。

从绿海龟受伤,到摄制组施救,再到大卫·爱登堡66年前的影像,这是三个阶梯,观众的情绪一次次被调动并不断递进。那么,这种阶梯式的情感推进,是前期就策划好的呢?还是在拍摄过程中逐步形成的?

迈克尔·冈顿:

对叙事者来说,能否带领观众踏上情感的旅程,是一种非常重要的能力。无论是讲述人的故事还是动物的故事,我认为最佳的故事,是去关注一个个体,就是跟随这个主角,看它怎么去克服面临的重重挑战。在这个过程中,观众会发自内心地希望看到主角获得成功。

绿海龟就是一个自然历史故事的主角,正如您提问时非常精准地指出,这个故事的情感是层层递进的。绿海龟能不能成功返回大海,只是表面的故事,更深层的,是关于环境保护的故事。在这个不断变化的世界中,动物们每天都面临着生存的挑战。

很多时候,当听到气候变化这个议题时,很多人会觉得很抽象,很难理解它到底带来了什么。我们通过绿海龟这个主角,让大家看到气候变化直接影响到一个物种的存亡。

大卫·爱登堡爵士很多年前曾去过雷恩岛,这是我们事先就知道的,所以拍摄时我们希望他提及那段经历,以便能与当下进行呼应。但我们并不知道,他在镜头前面会说些什么。

他回顾了66年前自己在雷恩岛上的经历,那个时候世界是什么样的,而现在又是什么样的。我想,活着的人当中恐怕很少有人会像大卫·爱登堡爵士那样,有如此特别的体验。他话语中的真诚,使这个故事充满了力量。所以您提问中谈到的情感推进,我想,其中有前期安排的部分,也有拍摄过程中自然形成的部分。

韩晶:

《地球脉动III》讲述的是野生动物的故事,但同时也是关于人的故事。人类的活动正深刻改变着我们赖以生存的地球,人类让地球上特定的几种生物出现了几何级的增长,比如全球的鸟类中,有70%都是我们熟悉的家禽。还有大片的雨林被我们改造成牧场或农田,而全球超过75%的农田,都被用来种植大豆喂养家畜。从《地球脉动》第一季到第三季的这20年间,地球上的动植物种类减少了30%,有超过160亿棵树木遭到砍伐。这些,都是这部纪录片告诉观众的。

但纪录片却并未因此让观众陷入绝望,而是仍然对未来充满希望,让我们相信人类有能力改变这一现状。纪录片如此态度鲜明地表达了对世界、对未来的看法,但我还是忍不住想问一个问题,纪录片毕竟是一个小众的片种,您真的认为它对改变人们的行为方式和观念,会产生很大作用吗?

迈克尔·冈顿:

我认为纪录片的作用,在于给这个世界举起了一面镜子,一方面给大家展示自然之美,自然奇观,另一方面,也昭示了自然界残酷和令人痛心的一面。我们每个人在日常生活中,都会不可避免地对自然产生一些负面的影响,但是,我们同样也可以通过做一些正面的事情作为弥补,去保护自然。

如果我们的纪录片能够让观众和这些动物建立起情感的连接,能够让大家看到它们的生活,产生共鸣,就像在这些动物身上看到了自己的影子,这个时候你就会发自内心地想要去关怀和保护野生动物,保护我们的地球。

从第一季到现在的第三季,其实全球已经有超过10亿的观众观看过《地球脉动》,这10亿观众来自不同的国家和地区、不同的文化和年龄层。如果我们能把我们的故事讲好,能启迪这些观众去改变自己的思维,那我们就能给这个世界带来积极的力量。

我觉得这个力量是无穷的,因为我们能够撬动10亿人,其中也包括中国的观众,所以,我要感谢中国观众。

韩晶:

我知道《地球脉动III》团队在拍摄过程中有过很多极致的体验,比如拍摄加勒比海火烈鸟,摄制组25天吃掉了200个三明治。是因为当地除了三明治没有其他东西可吃吗?还有在越南拍摄韩松洞,摄制组在洞穴里住了18天,居然18天没有洗漱,这对现代人来说是非常可怕的事情,那么为什么18天不洗漱呢?

迈克尔·冈顿:

很多人觉得我们的工作很光鲜亮丽,可以到一些绝美的地方去拍摄。当然这个体验本身很棒,但其中的另一面是,我们通常每天只能吃相同的食物,并且这些食物一点都不好吃。

记得25年前我在马达加斯加拍摄,整整26天,我们每天只能吃同一种米饭和同一种豆子做的食物,我甚至觉得自己从此会失去味觉。就在那时,我听说在另外一个营地,有个英国人刚刚收到一只包裹,包裹里有沙丁鱼罐头。我还听说这个英国人很讨厌沙丁鱼罐头,所以他并没有去吃它们。

当时我连做梦都想去吃沙丁鱼罐头,所以我告别了队友,穿上登山靴,因为那个营地是在另一座大山的密林里。随后,我翻山越岭爬了5英里,找到了那个营地,拿到了沙丁鱼罐头。我实在是太迫不及待了,都没有耐心去好好打开它,就直接扔到火堆里,然后打开罐头就狼吞虎咽吃完了。这简直是我吃过的最好吃的食物。

关于韩松洞的故事,它是地球上规模最大、深度最深的洞穴,当时我们有20多个人要进入韩松洞。从地面抵达200多米深的洞穴底部,我们要花整整两天,你必须把要用到的东西全部带在身上,包括食物、摄影器材以及水,一旦中途发现自己忘带了什么,你是无法返回的,因为进入洞穴相当困难,需要攀着绳索,从狭窄的缝隙里挤过去。

因此可以想象,水是多么珍贵,每一滴水都是要用来喝的,我们不可能把它浪费在洗漱上。另外,我们带进去的所有东西,都得原封不动地带出来,包括你上完厕所后的排泄物。

此外,在韩松洞拍摄的那些日子,也迫使我们思考,哪些东西是自己必须的,哪些是非必要的。韩松洞教会我们,浪费是不应该的。

韩松洞也是一个非常好的比喻,它就像我们的地球,资源是有限的。它让我们深入思考,应该怎样面对我们的日常生活,当然我并不建议大家18天不洗漱。

韩晶:

作为同行,我对迈克尔分享的内容深有同感。中国影视圈里也流行着一句话,远看像逃荒的,近看像要饭的,再走近一看,哦,原来是拍纪录片的!这句话很好地概括了摄制组的日常状态。

纪录片创作如果也分门派的话,您是否属于“技术派”?据我所知,为了拍摄某些特别的动植物,团队专门研发了特殊的摄影装备。比如在《绿色星球》中,大王莲“刺杀”池塘里娇弱花朵的画面,就是在室内搭建了一个水池并运用特殊的技术手段拍摄完成的。那么在《地球脉动III》,类似这样的“技术派”例子能分享一二吗?

迈克尔·冈顿:

首先,我个人对技术非常着迷,因为技术能帮助我们呈现观众的裸眼无法看到的景象,亚马逊大王莲就是一个极端的例子。

我们一方面在巴西的潘塔纳尔湿地完成外景拍摄,一方面在英国德文的一个小木屋里搭建了一个微型湿地。我们必须完全模拟巴西湿地的环境,包括它的生态、水体以及里面的植物,不然我们就无法捕捉到大王莲的行为。

一些特殊技术手段的运用,能把我们从人类的世界带入植物的世界,两者就像平行宇宙。在植物世界,你甚至会觉得时间的流速都是不一样的。我们希望能站在植物的角度,或者说植物的主观视角,像植物那样去思考,按照植物世界的时间流速来拍摄,所以我们在《绿色星球》里用到了延时摄影技术。

技术本身非常神奇,令人期待,但技术应该服务于故事。我们首先要思考给观众讲述一个怎样的故事,然后再考虑用什么技术去呈现,这也推动我们对摄影技术不断进行创新。在《地球脉动III》,我们的一个重大突破,就是使用了微型无人机。

为什么说它是个突破呢?因为以前拍摄空中鸟瞰的画面,需要动用直升机,直升机不但成本高,而且噪音非常大,你根本无法近距离去拍摄动物。而现在,微型无人机不但价格便宜,而且非常安静,也便于操控。

为什么需要近距离拍摄呢?因为观众希望更近地直击动物捕猎、打斗的激烈场面,不仅是物理距离的靠近,同时也拉近了观众与动物之间的情感距离。

大白鲨追击南非海狗,就是一个非常好的例子。要让观众充分理解大白鲨和南非海狗之间的博弈,唯一的方式就是从空中俯瞰,就像是看一场象棋比赛。当然,经典的传统的自然纪实拍摄方式,也是无可替代的。

韩晶:

技术为内容服务,无论是人类裸眼视角的常规拍摄,还是动植物主观视角的特殊摄影,目的都是为了构建观众与动植物的情感关系。

拍《地球脉动III》的时候,大卫·爱登堡已经93岁高龄,您当时也已60出头,虽然团队成员包括摄影师、分集编导都很年轻,但我还是要问,您和大卫·爱登堡,你们的年龄为这部纪录片带来了什么呢?

迈克尔·冈顿:

智慧,知识,技能,乐趣,还有魅力!

首先我非常幸运,能够在纪录片领域工作,这个工作本身的体验、奇妙和乐趣,就能带给你无限的能量,这个时候年龄就不重要了。

而且,年龄也意味着,我可以倚老卖老,以深厚的资历给这些年轻人说道说道,这样他们也不至于把我的工作抢走。

我在20多岁时加入了自然历史部,当时我非常想跟大卫·爱登堡爵士合作。第一次开部门会议时,主管说,欢迎新加入的导演迈克尔·冈顿跟我们一起拍摄这个作品,这个作品将是大卫·爱登堡爵士退休前的收官之作。

当时是1987年,结果35年过去了,他又拍了20多部作品,现在大卫·爱登堡爵士是98岁高龄。所以,只要你依然怀抱热情,依然有想讲好故事的使命感,20岁还是40岁,都不重要。

韩晶:

您觉得您现在多少岁?

迈克尔·冈顿:

比您认为的还要年轻10岁。

韩晶:

我能感受到,拍纪录片就是您永葆青春的秘籍所在。我们都曾经是孩子,我们也终将成为老人。在变老的过程中,如果我们的智慧、经验能使年轻人受益,那么变老也不失为是一件美好的事情。

在自然类纪录片领域,《地球脉动III》应该称得上是“天花板”级的,但这同样也给团队带来了挑战。假如未来《地球脉动》还有第四季、第五季,您和团队如何打破自己的“天花板”呢?

迈克尔·冈顿:

这种规模的纪录片,我已经参与了很多部。每次开拍前,我身边的朋友、我的老板、我们的支持团队,包括出资人都会问,怎么还要拍啊,能拍的不是都已经拍过了吗?

但事实上,当我们真的再次去探索大自然时就会发现,大自然依然会带给你非常多的惊喜,新的故事,新的发现,新的视角。所以我相信,下一部作品一定比这一部更好,我们可以拭目以待。

说到挑战,我觉得唯一的挑战是,如果那时候大自然变得不像现在这么有韧性,有这么多奇观,我们的拍摄就会陷入难以逾越的困境。所以,如果大家还希望看到更好的《地球脉动》第四季,我希望大家一起来帮帮我们,尽自己所能去保护好我们的地球家园。

韩晶:

此刻我想重复迈克尔前面说的一句话,纪录片的作用是给这个世界举起一面镜子。镜子能照见世界,也能让我们自省,我们能否低碳、简单地生活,能否守护好我们共同的、也是唯一的地球家园!

感谢迈克尔的精彩分享,也感谢热情的现场读者,你们的掌声和笑声,让我们的对话有非常棒的体验。相约上海浦东图书馆,“影海书香”下期再见!

本次活动中,迈克尔·冈顿向浦东图书馆捐赠了《地球脉动III》《绿色星球》等图书共22册,王强副馆长向迈克尔回赠由中国美协会员、中国民盟中央美院理事张智棟创作的书法作品。

<<< 左右滑动查看更多 >>>

影海书香

“影海书香”影视赏析与阅读推广活动,是为践行“书香城市”理念、打造有温度的“社会大美育”环境而创建的公益性文化服务系列活动。将观赏与阅读相结合,引入国内外优质的影视、文学、艺术资源,邀请主创到场与读者展开零距离交流。该系列活动由浦东新区区委宣传部、上海电影家协会、上海电视艺术家协会任指导单位,上海浦东图书馆、上海视野影视股份有限公司联合主办,上海现代服务业发展研究基金会公益支持。

点击观看《地球脉动3》

来源丨浦东图书馆公众号

|