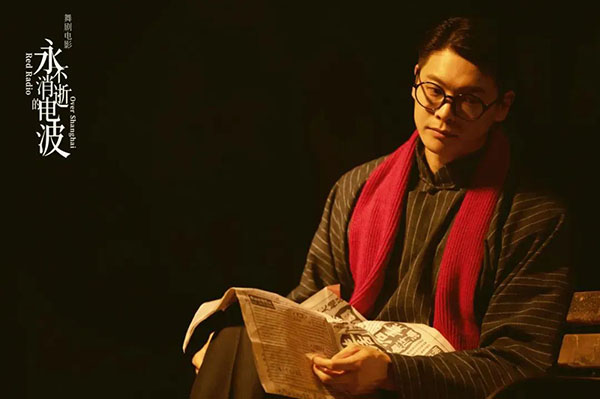

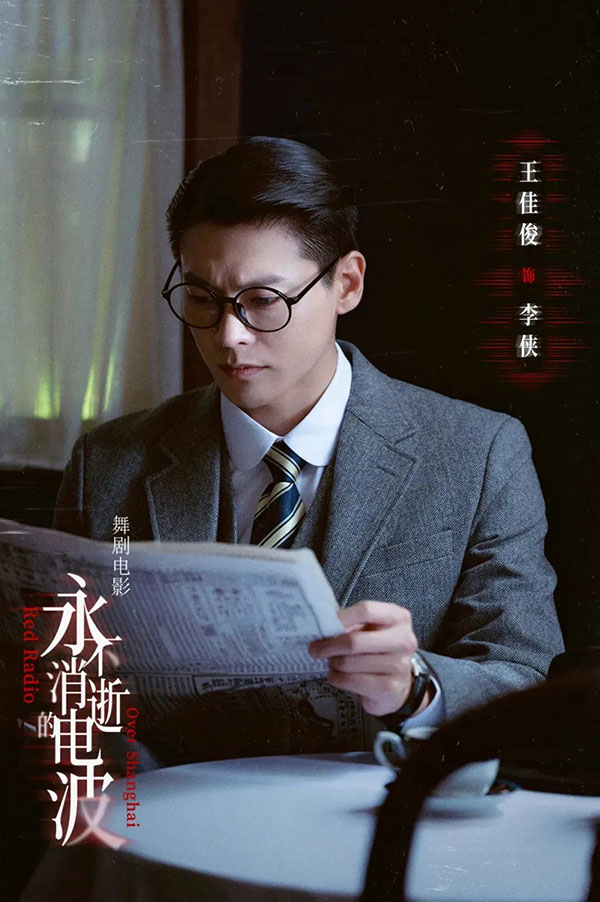

7月14日下午,舞剧电影《永不消逝的电波》导演、总制片人崔轶,柳妮娜的扮演者邓韵,方海生的扮演者方光,应邀作客上海浦东图书馆“影海书香”活动,与纪录片《超级装备》《科举》总导演、“影海书香”系列活动策划人韩晶,展开精彩对话。

韩晶:

《永不消失的电波》取材于李白烈士的真实事件,1958年由孙道临主演的电影问世,影响巨大,妇孺皆知。一个甲子之后,上海歌舞团创排同名舞剧,以创新舞蹈语汇的突破性极致表达,惊艳全国。今年6月,同名舞剧电影作为上海电影节的开幕影片,再次见证了红色经典IP历久弥新的蓬勃生命力。

舞剧电影脱胎于舞剧,但有意思的是,舞剧其实很“电影”。比如,小裁缝牺牲后兰芬和李侠有一段双人舞,同一个空间出现了4组不同时间态的李侠和兰芬。除了兰芬安慰失去战友心中悲痛的李侠之外,另外三组分别为:两人被组织安排假扮夫妻,过程中兰芬赌气想中断与李侠的假夫妻关系,随着时间的推移两人相知相爱。

把物理学的四维概念融入舞剧,在三维空间加上第四维——时间。其实这也是电影常用的蒙太奇“闪回”手法,这一手法在舞剧中被多次运用。把一部本身很“电影”的舞剧拍成舞剧电影,难不难?难在哪里?

崔轶:

创作过程中,我也一直在问自己这个问题。两位舞剧导演非常优秀,运用一些电影手法和装置艺术,通过舞台光线、投影的变化,让舞剧呈现出明快的节奏。正如韩导说的,舞剧很电影。

要把这样一部舞剧转化为电影,我们首先要尊重舞剧,保留舞剧的精华,同时又要通过蒙太奇手法,把“信仰之美”传递给观众,这是我和郑大圣总导演面临的一个挑战。

舞剧是擅长抒情的,写意的,但电影是具象的,写实的,怎么化解这对矛盾呢?我们充分利用电影擅长叙事这个特点,设计了很多细节。

比如,李侠深夜发完电报回到房间,为了不吵醒和衣而睡的兰芬,他脱下鞋子轻轻走进卧室,然后把衣服轻轻盖在兰芬身上。如此细微的动作,如果是在舞台上表演,观众是看不见的。但是电影可以,特写镜头能把极其细微的动作放大,让观众对李侠和兰芬之间的情感一目了然。

再比如,红色围巾是小裁缝为李侠赴死那一刻的重要道具。为了让这抹红色能在影片中延续,兰芬为即将出生的孩子织了一双红袜子。生离死别之际,李侠推开兰芬,推的正是孩子的红袜子。这是他们的血脉,是红色基因。这就是电影,电影是细节的艺术。

回到韩导刚才的问题,舞剧融入了电影的一些手法,但舞剧是在舞台的框架内进行全景式表演,而电影却能提供无限丰富的细节。这些细节直击人心,对演员的表演也是非常有力的呈现。

1958年孙道临老师演《永不消逝的电波》,是新中国成立10周年。今天我们拍舞剧电影,正好是新中国成立75周年、上海解放75周年。75年过去了,今天的我们,如何站在当下去看待那段历史?

李侠的原型——李白烈士牺牲时才39岁,他的孩子还那么年幼,他为什么愿意放弃宝贵的生命?这是我们的电影必须传递给观众的,不是以台词的方式,而是以肢体语言、以创新电影语汇的方式。

在影片尾声,男女主人公穿越时空走进今天,隔着上海的母亲河黄浦江深情凝望。通过这些设计,我们把剧场之美、舞台之美转化成影像的力量,不仅让看过孙道临版电影的老年观众能够重温经典,也让年轻观众看到了热血的、青春的、时尚的《永不消逝的电波》。

6月18号舞剧电影在上海电影节首映那天,我们特地邀请了孙道临老师的女儿孙庆原出席首映礼。当最后,银幕上响起她父亲的原声“同志们,永别了”,她热泪盈眶。其实,这也是我们的初心,通过艺术转化,表达对经典的致敬!

韩晶:

《永不消逝的电波》反映了一代人的理想和信仰。在人们印象中,理想和信仰似乎只是喊口号,其实不然,理想和信仰是有诗性的,是激情的,更适合于诗意的表达。舞剧之所以能惊艳出圈,我认为很重要的一点在于,它对这个红色经典故事作了非常好的诗意的表达。

两位作为舞者,如何做到让自己的身体——肢体语言去完成“诗意表达”这个任务呢?

邓韵:

我们很幸运能以自己擅长的舞蹈的方式去演绎经典。我们遇到了两位非常好的舞剧导演韩真、周莉亚。在创排之初,我们很在意肢体呈现,用比较“浮夸”的表演来弥补简单的动作,以此证明自己的专业能力。但两位导演却要求我们把肢体的表现欲约束起来,起初这让我们非常不适应。

比如第一幕,柳妮娜的出场,她从黄包车下来,踩着小碎步,手里拿着介绍信,一个转身,抹一下口红,然后走进电梯,撞见方海生。

我觉得这组动作太简单了,无非是保持脚下碎步的力度,再来个漂亮的转身。但是导演说,邓韵你解读人物怎么这么单一和肤浅呢?这是一部谍战剧,柳妮娜是有着双重身份的反派,出场时是特务身份被隐蔽的那个状态,你的表演应该是克制的,隐忍的,要把自己的另一重身份隐藏起来。

当时我突然觉得,以前对角色和表演的理解被颠覆了。在后续排练中,我一度感觉自己不是在跳舞,而是在演电影,这是我从未尝试过的方式。我开始从生活中寻找这种状态,甚至去看谍战剧,像《伪装者》里的汪曼春,以及其他一些反派人物,从他们身上获取能量。

有时候,我们会给自己的表演做加法,但是导演说,你们对待人物的态度是要严肃的,充满敬仰的,因为英雄们在天上看着你们呢!听了这个话,我们顿时沉默了。慢慢的,我们学会以自己的方式去接近他们,理解他们,最后,成为他们。

舞剧公演后,每次大幕升起,我都会在心里默默地说,放心吧,你们的故事我们会演绎好,你们的精神我们会传承下去。所以每一次演出,对我们都是神圣的,充满信仰的。

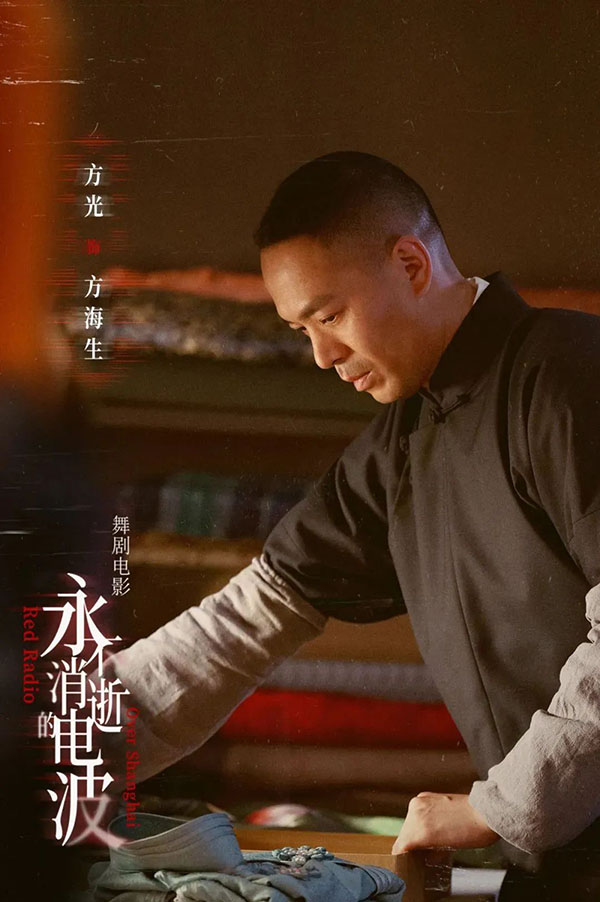

方光:

导演要求我们不要去演,因为演出来的东西总是假的。你站在那儿,柳妮娜,你就是柳妮娜。我站在那儿,我就是方海生。要走进人物的内心,然后把自己变成他,而不是去演。

为什么呢?因为先烈们是有信仰的,就像我演的方海生,哪怕没有表情,没有动作,但他内心是澎湃的,坚定的。如果你心里没有,就是站在那儿,你也是苍白的。

所以,我们给自己做了大量的“心理建设”,甚至有时候跳舞跳到一半,我心里会产生恍惚感,我到底是方海生,还是方光?我想,那个时候,我已经和方海生融为一体了。

当我被子弹击中的那个瞬间,我内心其实是释然的,因为有这么多战友牺牲在我的前头,而我却还活着。所以中弹的一刹那,我内心是幸福的,我终于能为自己热爱的事业,去做点什么了。对于表演者来说,只要你心里装着这份信仰和理想,后面的事就比较容易了。

韩晶:

把人物的前世今生、所思所为全部揣摩透,有了扎实的“心理建设”,至于身体怎么去完成“诗意表达”,就是自然而然的事情了。

舞剧电影是由同名舞剧原班人马出演的,我们知道,舞台表演和影视表演很不同。舞台有它的物理尺度,景别是不变的,也就是你坐在观众席里,永远只能看到全景,所以舞者必须通过大幅度的肢体语言,来表达情绪,传递信息。

但电影是由很多不同景别的镜头组接而成的,尤其是特写镜头,能把演员很细微的表情放大,甚至充满整个银幕,所以电影表演要求细腻,准确,不夸张。也就是说,舞台表演要求外放,电影表演要求内敛。作为舞者,如何去适应电影的创作要求?

邓韵:

我们当时亟待解决的一个问题是,我们的一招一式、每个动作都是经过长期的专业的训练,经过成百上千遍的排练的,所以我们的身体是有肌肉记忆的。在舞台上,我们的表演必须控制在程式化的框架内,不允许出错,也不能有超常发挥,不能有惊喜,因为惊喜很可能会变成“惊吓”。

但是在电影镜头面前,导演要求我们忘掉程式化和肌肉记忆,把自己归零。然后,在面对环境和对手时,做出最真实、最本能的反应。

方光:

舞台表演是需要夸张的,因为只有前几排观众能看清我们的脸,后排观众就只能看到肢体动作了。二楼的观众更看不到,只有借助音乐才能明白我们的肢体想表达什么。还有一点,舞蹈演员在台上是不能失误的,必须一气呵成。

但电影相反,我情绪不好,可以再来一遍,压力会相对小一点。但电影的难度在于,细微的情绪传递不能有一点点失误,当镜头里出现你的一张大脸时,你的眼神传达了什么,这是更难的。

有一个我中弹倒下的镜头,我倒了十几遍都没让过,为什么呢?其实摔倒对我们来说是非常简单的,因为我们知道身体哪个部位要放松,哪个部位先落地。但在电影里这么摔就不行,因为你摔得太美了,会显得很假。

崔轶:

邓韵也遇到过类似问题。她平时是个开朗爱笑的女孩,但电影里她是心狠手辣的女特务。有一个她扔掉衣服亮明身份的镜头,她大概扔了20遍都没过。

她问我,是不是她衣服扔得不准,没扔到镜头上?我说不是。在舞台上,她要考虑动作的准确性。但在电影里,我们要的是那一刻的气氛,衣服扔出去的一刹那,灯光正好亮起,摄影机镜头也正好运动到最佳位置,然后柳妮娜的表情,还不能是“我衣服扔得准不准”那种眼神。所以演员在拍摄过程中会很孤独,不像在舞台上,衣服扔得好,台下就会有掌声响起。

但我不得不说,舞团的演员真的非常棒,他们很快就适应了镜头,这大大超出了我和大圣的预期。

韩晶:

确实,影片中大量的特写也印证了崔导的评价。有科学研究表明,我们人类脸部有40多块肌肉,可以做出喜怒哀乐等超过21种表情。也就是说,与人的肢体相比,人脸更擅长表演,控制肢体其实要比控制脸部更难,舞剧演员既然能用肢体来表达丰富的情绪,那么用脸部来表演,当然不在话下了。

电波,是舞剧电影中一个非常重要的元素。电波是谍报人员使用的加密信息,或者说被伪装过的信息。影片中主人公的身份也是加密的,伪装的,信息的加密和信息传递者的加密,两者叠加,大大强化了谍战故事紧张悬疑的气氛。但电波是虚无缥缈的,而电影又是具象的,那么,作为具象艺术的电影如何呈现它呢?

崔轶:

我和大圣在前期做了很多功课,包括多次到李白烈士的故居,了解他的生平事迹和行为习惯。他1927年就加入了中国共产党,英语能力、伪装能力、知识水准都很高。潜伏上海时期,他在虹口的亚细亚里开设烟纸店作为掩护,在敌人的眼皮底下向延安发送电波,其中就包括国民党的“江防计划”这份重要情报。也正因为这份情报,才有了后来历史上的“百万雄师过大江”。

所以我们在影片里设计了摩斯电码雨,在谍影重重的街头下起漫天电码雨。设计了李侠和兰芬诀别拥抱时,彼此用手指在对方肩头敲出摩斯密码。设计了两人穿越时空来到今天的黄浦江畔,在晨光初露的天际线敲出摩斯密码“love”和“forever”。唯爱与信念永存,这也是影片的主题。我们通过这些手段,把电波具象化。

韩晶:

创作过程中孤独也好,幸福也罢,对于现在,一切俱往矣。如果要给这部倾注了自己无限心血和精力的舞剧电影打分,导演你会打多少分?

崔轶:

首先要感谢这个时代,让我有幸参与了《永不消逝的电波》的创作。其次,整个创作过程,也是一次致敬之旅。我们致敬革命先辈,致敬李白烈士。我们致敬老一辈艺术家,致敬孙道临老师。同时我们也向舞剧界的年轻人致敬,他们为这个红色IP的传承和创新做出了贡献。

评分真的没法评,也不敢评。我觉得评分权应该留给观众,留给今天的观众,留给明天的观众。就像谢晋导演说的,“金杯银杯,不如观众的口碑”。

韩晶:

如果单纯从艺术角度去评分,确实有些狭隘,为什么呢?因为《永不消逝的电波》反映了一段历史。

历史的复杂性、宏伟性以及记述者的主观性和有限性,决定了后人很难真正看清历史的真相。所以人们常说,历史是加密的,是晦涩的,需要人们不断去解密和重复讲述。如果不解密,历史很容易陷入迷雾;如果不重复讲述,历史是很容易被遗忘的。

《永不消失的电波》取材于真实事件,曾以文字的方式被记载,又分别为孙道临版电影、舞剧和舞剧电影所传递和呈现。就像人类曾发明了摩斯密码、四方密码、希尔密码、栅栏密码那样,无论是文字还是电影,舞剧还是舞剧电影,都可以理解为是不同的密码本,目标都指向对那段重要历史的解密和信息传递。

从哲学的层面来看,舞剧电影完成了对一个红色经典IP的接续传承,它和文字、孙道临版电影、2018年舞剧,共同实现了对一段重要历史的记忆、解码和传递。因为,历史本不该被遗忘,先烈们本不该被遗忘!

影海书香

“影海书香”影视赏析与阅读推广活动,是为践行“书香城市”理念、打造有温度的“社会大美育”环境而创建的公益性文化服务系列活动。该系列活动由浦东新区区委宣传部、上海电影家协会、上海电视艺术家协会任指导单位,上海浦东图书馆、上海视野影视股份有限公司联合主办,上海现代服务业发展研究基金会公益支持。

来源丨浦东图书馆公众号

|