2024年是中法建交60周年,9月28日下午,资深音乐剧人、上海文化广场总经理费元洪,法语音乐剧《巴黎圣母院》中爱斯美拉达饰演者爱拉达·达妮,弗罗洛副主教饰演者罗贝尔·马里恩,应邀参加“浦图奇妙夜”特别活动,与纪录片《超级装备》《科举》总导演、“影海书香”系列活动策划人韩晶展开对话与分享。

韩晶:

很高兴三位应邀参加“影海书香”艺术赏析和阅读推广活动,这个分享会也是“浦图奇妙夜”的特别活动,欢迎你们。

《巴黎圣母院》作为法语音乐剧中最具代表性的作品,自1998年问世以来热演了26年,巡演过多个国家和地区,取得了全球性的成功。

五年前,《巴黎圣母院》到中国巡演同样大获成功。五年后,值此中法建交60周年之际,《巴黎圣母院》再度来到中国,并在上海文化广场展开演出。

费元洪是一位资深音乐剧人、舞台演艺策划人和歌词译配者,也是当年把《巴黎圣母院》引进上海文化广场的人,你在引进过程中有什么难忘的故事?

费元洪:

其实《巴黎圣母院》第一次被引进中国,是在2003年,在上海演了5场。当时观众对音乐剧这种形式还不太了解,宣传做得也不够,所以票卖得一般。

我印象特别深,当时我坐在观众席最高价的座位当中,周围有很多空位,我心里特别忐忑,因为只演5场,所以引进的成本是非常高的。

我记得很清楚,演出结束时,我站起来鼓掌,周围没有一个人站起来,我就像插蜡烛那样插在观众席里。

虽然演出效果不尽如人意,但我还是被法语音乐剧不同于英美音乐剧的艺术魅力所折服。很多个夜晚,我听着《巴黎圣母院》的音乐入眠,当然很多时候其实是睡不着的,因为听得心潮澎湃。

所以2011年文化广场建成后,我就把《巴黎圣母院》作为年末大戏的首部海外音乐剧引进来,而且一演就演了24场。

到2019年,法语原版《巴黎圣母院》再度回归上海,而且这么多年过去,中国的音乐剧市场发生了很大变化,观众也在不断成长,2019年的演出已是一票难求了。

所以,文化广场对法语音乐剧在中国地区的推动,还是起了很大作用的,除了《巴黎圣母院》,后来《摇滚莫扎特》《罗密欧与朱丽叶》《摇滚红与黑》《唐璜》也都是在文化广场完成的中国首演。

韩晶:

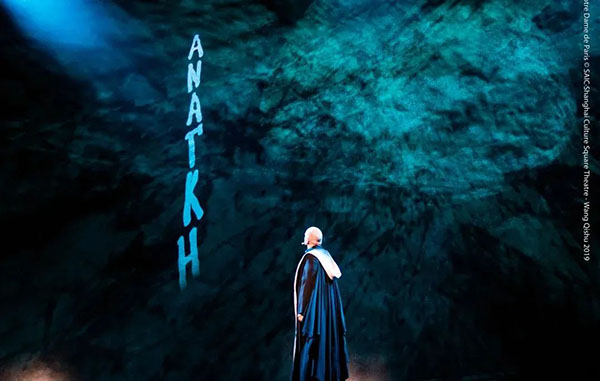

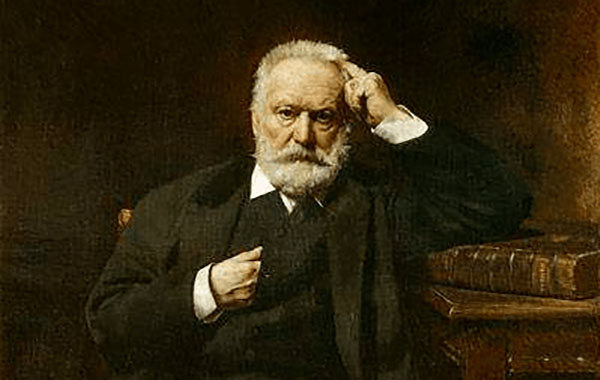

作为音乐剧故事里的背景,巴黎圣母院是法国最具象征意义的文化地标建筑,也是欧洲最著名的哥特式大教堂。维克多·雨果在一次造访巴黎圣母院时偶然发现,塔楼的一个暗角,有几个手刻的希腊字母'ANAΓKH,意思是“命运”。

这些深深嵌入石头、饱受风雨侵蚀的的神秘字迹,让雨果十分震惊。在小说《巴黎圣母院》的序言里,雨果说自己正是受这个单词的触动才写了这本书。

在小说中刻下“命运”单词的人,是巴黎圣母院的副主教弗罗洛。弗罗洛受过良好的教育,恪尽职守,还收养了一个面貌丑陋的弃儿——钟楼怪人卡西莫多。但自从见到美貌的爱斯美拉达,他内心的欲望就被彻底点燃且无法遏制,以至于内心撕裂,由爱生恨,最终导致了爱斯美拉达、卡西莫多以及他自己的悲剧命运。

在同名音乐剧中,罗贝尔·马里恩饰演的,正是这位内心撕裂的弗罗洛副主教。请问罗贝尔,你心目中的弗罗洛是怎样一个人?你在塑造他的时候赋予了他什么?

罗贝尔·马里恩:

'ANAΓKH这个词,在希腊语中是命运女神的名字,她掌管必然性与命运。

主创人员,包括编剧、作曲家和导演在理解'ANAΓKH这个词的时候,是往比较消极的方向去理解的,即法语中的Fatalité而不是Destin。第一幕也是以《天命难违》(Fatalité)这首歌结尾。

所有的悲剧故事当中,都会有一个人物,他承载着推动剧情向着坏的方向发展的重任。我认为弗罗洛就是这样一个复杂而关键的角色,他把整个剧情往悲剧的方向推进,直至爱丝美拉达之死。

除了弗罗洛,剧中其他角色的命运走向,都被爱斯美拉达这个人物所牵动。在遇见爱斯美拉达之后,他们的人生轨迹都发生了转变。包括剧中很多优美的歌曲,都是他们被爱斯美拉达的美所触动而演绎的,虽然这并非爱丝美拉达所愿。

我从1999年就开始饰演弗罗洛,其实我差一点就成为1998年初版卡司中的一员,当年吕克·普拉蒙东导演邀请我去参与选角。

但很遗憾也很荣幸的是,我当时正在伦敦参演音乐剧《悲惨世界》。我熟悉维克多·雨果的世界,《悲惨世界》中沙威这个角色,其实就有点像《巴黎圣母院》中弗罗洛副主教的人物设定。

我记得98/99年版本在演出前是先出了一张碟,这张碟取得巨大成功。我们面临的最初挑战是,如何用好的舞台呈现征服已然熟悉旋律和歌词的观众。

于是我就去想象,音乐是昨天才写的,是为了第二天的演出专门写的,抱着这样的信念上台,我相信能让观众感受到每一场都是全新的。

我演弗罗洛先后有25年,这个人物是在不断演变的,因为每一次的制作版本、演职团队都不同。比如我合作过很多位不同的爱斯美拉达,每次新成员的加入,都会给我带来新的灵感,好的交流往往能碰撞出艺术的火花。种种际遇赋予我的角色以新的生命,我觉得未来还有很大空间。

还有一点也很重要,我很庆幸能参与《巴黎圣母院》《悲惨世界》的巡演,到世界各地和不同的观众打交道。观众就像演员的一面镜子,他们的反馈会滋养我的角色。特别是中国观众带给了我非常多的灵感,所以我要格外感谢大家!

韩晶:

雨果的小说问世后,曾多次被改编成多种艺术样式。1956年,电影《巴黎圣母院》在法国上映。70年代,上海电影译制片厂把这部法国电影译制成中文版在国内上映。1998年,小说又首次被改编成法语音乐剧。

爱拉达在剧中饰演女主角爱斯美拉达,当然我们知道,你不是第一个爱斯美拉达,在你之前有电影版、也有舞台版的爱斯美拉达,那么爱拉达的版本跟其他版本的演绎有什么不同呢?

爱拉达·达妮:

我非常享受在舞台上演绎爱斯美拉达。在雨果的小说里,她是一位16岁的少女,纯洁无辜,有勇气追求自己的信念、爱与自由。我们每个人身上都会有一些爱斯美拉达的影子,我们身边也可能会出现“弗罗洛”“菲比斯”或者“卡西莫多”,影响着我们的命运走向。

所以每次在舞台上饰演爱斯美拉达,我都会把我生命中的经验融入到角色身上,用每天都不同的生活经历去丰富她。与观众的相遇也会改变她,因此每次的演绎都会有所不同。

罗贝尔·马里恩:

我补充一点,从爱达拉的表演中,我们可以感受到爱斯美拉达这个角色非常重要的三个特质,性感,异域风情和神秘感。人们怎么可能不爱上她呢?

韩晶:

热爱音乐剧的朋友都知道,世界著名的音乐剧除了法语音乐剧,还有以百老汇和伦敦西区为两大策源地的英美音乐剧,以及德语、俄语音乐剧等。大部分音乐剧的表演是歌舞不分家的,演员载歌载舞,不过《巴黎圣母院》却与众不同,采取了“歌舞分离”的形式。费总能否给大家普及一下,“歌舞分离”会带来什么好处?

费元洪:

法语音乐剧是非常强调歌唱的,强调歌曲的旋律,歌词的诗意。它的美学风格其实跟它的起源有关。

法语音乐剧最早是在体育馆里演出的,大家知道体育馆观众是很多的,舞台也是很大的,坐在后排的观众基本看不清演员的脸,如果它也像百老汇或伦敦西区音乐剧那样强调细节,那么在体育馆里演出就会显得能量不足。因此它更多的是往演唱会的方向去发展,强调歌唱性,强调舞美的华丽感。从法语音乐剧鼻祖《星幻》开始,就奠立了这种风格。

所以我们会看到,《罗密欧与朱丽叶》《唐璜》或者《摇滚莫扎特》都比较偏向于演唱会的感觉,歌手的地位也被捧得比较高。

《巴黎圣母院》的舞蹈确实太精彩了,舞蹈中融入了杂技。这些杂技演员最初来自法国导演吕克·贝松的电影《企业战士》,里面有一群飞檐走壁的人。他们演完电影后就被用到了《巴黎圣母院》,所以个个身怀绝技,呈现出舞蹈杂技化的特点。这些高难度的形体动作,歌手也确实难以做到位,当然舞者也达不到歌手的歌唱难度。所谓“歌舞分离”,就是把歌唱和舞蹈各自的长处放大到极限,这是它的优势所在。

韩晶:

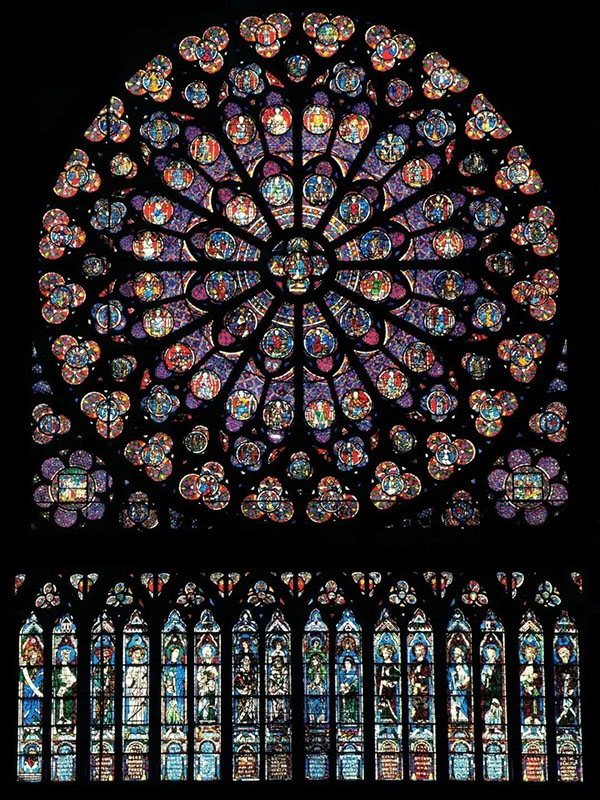

舞台上的《巴黎圣母院》很经典,现实里的巴黎圣母院很伟大。它始建于1163年,直到1345年才正式完工,建造它花了182年时间。

然而建成后的巴黎圣母院也是命运多舛。1793年,法国大革命爆发,巴黎圣母院在这场革命中遭到极大的破坏。时隔37年,法国又爆发七月革命,巴黎圣母院再次遭到浩劫,彩色镶嵌玻璃窗全部被毁,教堂遭到人为的大规模焚烧,以至于巴黎当局不得不做出一个决定,把这座千疮百孔的大教堂全部拆掉。

幸好一年后,也就是1831年,雨果出版了小说《巴黎圣母院》。这本书在当时引起了巨大的轰动,以致于掀起一场全国性的保护巴黎圣母院的行动。圣母院也因此一改被拆毁的命运,在历次修缮中得以保存下来。

2000年我去法国拍片,在参观巴黎圣母院时,一位当地朋友告诉我,二战时期,巴黎市民冒着生命危险,在德军入侵巴黎之前,把圣母院玫瑰窗上的彩色镶嵌玻璃小心翼翼地拆下来,带回各自家中,藏在地下室保护起来。二战结束后,他们回到巴黎圣母院开始重新组装玫瑰窗,结果发现,玻璃居然一片不少。

现在想起这个故事我仍然很感动,当年那些小心翼翼组装玫瑰窗的人们肯定不会想到,巴黎圣母院躲过了战争,却躲不过和平时期的一场大火。

2019年4月15日,巴黎圣母院遭遇特大火灾,极具标志性的教堂尖顶在烈焰中倒塌,2/3屋顶被烧毁坍塌,令人十分痛心。当听到火灾的消息时,你们是什么感受?

罗贝尔·马里恩:

我是魁北克人,虽然巴黎圣母院不在我的国家,但对我来说,它是世界遗产。世界上任何一处像这种规模的重要建筑遭到损坏,我们都会感到痛心。

当我听到教堂的尖顶折损、倒塌的消息后,除了痛心,我更为整座建筑会不会就此烧掉而担忧。我还想补充一点,维克多·雨果写《巴黎圣母院》,其实也是想要保护这座建筑,这是他写作的一个初衷。

爱拉达·达妮:

那天我正在意大利的家中准备《巴黎圣母院》意大利语版的意大利巡演,看到这个新闻和现场的图片,我感到非常震惊,也很伤心。在人们看来如此宏伟、如此坚固的建筑也会遭受摧残,还有可能会完全崩塌,我觉得世界上一切看似坚固美好的事物,都可能是非常脆弱的。

后来得知它被保护下来,人们正在修复它,包括今年它将再次开门迎客,我又感到非常振奋和高兴。如果有机会,我会再到巴黎圣母院好好看看,即使它可能不完全是过去的样子。

韩晶:

巴黎圣母院火灾后,法国一家游戏公司做出了一个令人瞩目的举动,把一款叫做《刺客信条·大革命》的游戏免费赠送给玩家。游戏以法国大革命时期的巴黎为故事背景,并复刻了巴黎圣母院的全貌,复原程度据说“精细到每一块石头”。免费赠送游戏,是为了让这座在火灾中失去尖顶的大教堂,继续完整地活在数字世界里。

其实她不仅仅活在数字世界,它同样也活在舞台上。我知道爱拉达是2016年参演这部剧的,参演的第三年发生了圣母院火灾,你觉得火灾之后演这部剧和火灾前有什么不同?

爱拉达·达妮:

我感到伤感和害怕,不仅仅是为失去珍贵的历史文化瑰宝而遗憾,更因为它还代表着爱、信仰以及人类亲手创造的美。同时我也感觉我失去的是一件私人的东西,因为我是在《巴黎圣母院》的舞台上成长起来的,我饰演爱斯美拉达已经8年,所以内心会有特别的连结。

火灾后,一切都变了。每当登上舞台的那一刻,我都会觉得有一种职责,要用我的歌唱将它唤醒。尤其是唱《活着》和《波西米亚少女》的时候,火焰吞噬圣母院的情景就会出现在脑海,我想象着我是在用歌声将大教堂复活。

人们常说,当失去一样东西的时候才会格外珍惜,我很感恩我们还没有失去它。我也由衷地感谢艺术、音乐,因为它们让一些重要的时刻、重要的历史得以重现。

韩晶:

费元洪从事剧场内容运营和研究已超过20年,期间不仅策划引进了《剧院魅影》《悲惨世界》《伊丽莎白》《摇滚莫扎特》等世界经典音乐剧,还积极致力于华语原创音乐剧的孵化工作,孵化了包括《南唐后主》《南墙计划》《无法访问》《我的遗愿清单》等多部华语音乐剧。从引进到原创,前者对后者产生了哪些影响?

费元洪:

我们中国人对音乐剧这个形式,精神上一直是很有共鸣的。中国戏曲就是用歌舞来讲故事,音乐剧的精髓也是用歌舞来讲故事,只是不同的国家有不同的表达方式。引进世界各国的经典音乐剧,目的是为了拓展审美视野,各美其美,美美与共。

不同文化的交流互鉴,往往会激荡出崭新的东西。试想,如果没有法国文化,就不会有英语音乐剧《悲惨世界》《剧院魅影》的诞生,因为那是法国文学传到英国产生的结果。

西方的音乐剧产业发展至今,已经比较成熟,在一定历史跨度内向他们学习借鉴,可以少走弯路。我们也在经历一个从看山是山、看山不是山,到看山还是山的过程。

中国有自己独特的文化背景和审美方式,在选择引进世界各国经典戏剧的同时,我们也在努力以中国人的审美做自己的戏剧。我想,《巴黎圣母院》给了我们一个很好的启示,就是法国确实走出了一条属于自己的道路。法国文化是如此独特,无论是印象派音乐,还是印象派绘画,在欧洲都是独树一帜的,你会觉得它跟谁都不太合群,它是按照自己的方式,走出一条自己的路。

同样,中国文化也是独树一帜的,所以我相信,我们也会走出一条属于自己的道路,一条具有中国特色的艺术创新发展之路。

韩晶:

感谢费总的精彩分享。今年12月8日,巴黎圣母院将重新开放,在此我们祝愿巴黎圣母院永远安稳,也祝愿《巴黎圣母院》永不落幕。再次感谢嘉宾,感谢现场观众的热情参与。影海书香,下期再见!

来源丨浦东图书馆公众号

|