10月19日下午,上海浦东图书馆2号厅座无虚席,上海大剧院首任艺术总监钱世锦、“芭蕾皇后”谭元元、“百老汇华裔第一人”王洛勇应邀作客“影海书香”第七期:岁月流金——《艺术留香·钱世锦自选集》新书分享会,与纪录片《超级装备》《科举》总导演、“影海书香”系列活动策划人韩晶,展开分享与交流。

韩晶:

说起上海当代剧院演艺史,有一个人是绕不过去的。他曾为中国观众引进《悲惨世界》《猫》《剧院魅影》《妈妈咪呀!》等西方经典音乐剧,还促成了国际音乐大师帕瓦罗蒂、帕尔曼、祖宾·梅塔的访沪演出,并在上海大剧院首开现代商演项目管理制度,他就是被誉为“中国市场化引进音乐剧第一人”钱世锦及其团队。

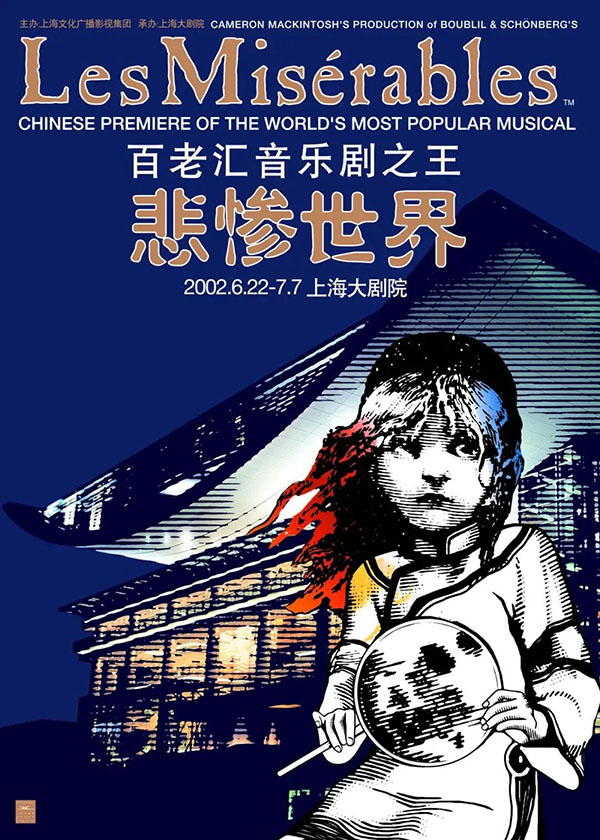

《悲惨世界》是第一部被引进中国的原汁原味的西方经典音乐剧。从1985年《悲惨世界》首演到2002年引进上海,全球已有超4900万人看过这部剧,票房收入达18亿美元,并获得50项国际大奖,包括8项托尼奖和2项格莱美大奖。

钱老师从1997年就开始和外方谈判,直到4年后才签约成功。为什么谈判会长达四年之久?

钱世锦:

上世纪80年代我在上海交响乐团任总经理时,接到美国新闻总署一个国际访问项目的邀请,到美国考察乐队管理和剧院管理。到纽约后,我就考察了大都会歌剧院、林肯中心、卡内基音乐厅,访问了费城乐团、纽约爱乐乐团、旧金山芭蕾舞团等团体。我在纽约看的第一部歌剧是大都会歌剧院的《卡门》,我印象很深,指挥是歌唱家多明戈。

在纽约我见到了一些同学,他们对我说,到纽约如果没有看音乐剧,就等于没到过纽约。既然讲得这么严重,那就把目录拿来给我看看吧。目录里有《悲惨世界》,我说就看《悲惨世界》吧。过了两天,同学跟我讲,《悲惨世界》的票半年前就已售罄。我没在意,看不到就不看吧。

后来到了洛杉矶,正好洛杉矶也在演《悲惨世界》,陪同的美国国务院翻译就帮我搞到两张票。我到现在还记得,座位是三楼倒数第二排,往下看,舞台上的人很小。但我没想到的是,这部音乐剧竟让我如此震撼。两个多小时我看得目不转睛,尤其是看到大革命失败后,马吕斯来到人去楼空的房间回忆往事的那首歌,我热泪盈眶。我当时就下了决心,一定要把音乐剧引进中国。那是1988年的事。

1994年,上海大剧院开始建造。1996年,我被调到大剧院工作。我的办公室就在工地的一间工棚里,他们给我拉了一根电话线,配了一个BP机。没有手机,那时候手机是奢侈品。我光杆司令一个,招了一名助手,就开始策划大剧院建成后要演哪些剧目。

上海大剧院的定位是高雅艺术的殿堂,我当然把歌剧、芭蕾、交响乐都规划了进去。但由于心里有音乐剧这个念想,我就向领导提出,能不能把音乐剧也作为大剧院的引进项目。上海的领导还是很开放的,同意了我的想法。我于是就给《悲惨世界》的版权方麦金托什公司写了一封信,询问能否把《悲惨世界》作为上海大剧院引进的第一部音乐剧。

不久,麦金托什派了一个香港人过来,说要看看你们到底怎么回事。我就带他到工地上上下下跑了一圈,告诉他哪个地方将来是舞台,哪个地方将来是休息室。他看完以后说要回去给麦金托什写报告。

1997年,麦金托什回复来了,说可以开始谈判了,但你得到澳大利亚悉尼他们的亚太总部来谈。

我记得特别清楚,跟我谈的是亚太总部经理。他当时很看不起我,甚至不让我进他的办公室,两个人就站在门口说话。他说,你们想引进《悲惨世界》?这是以英文为母语的国家才看得懂的,你们能看懂吗?我说,我们还没看过,但我相信能够看懂,因为我们改革开放以后,来了很多国外的电影和戏剧,我们可以打字幕,可以看得懂。

第二个问题他说,你们有没有一架波音747货机?我傻掉了,问为什么?他说,《悲惨世界》的所有道具布景服装,是按照一架波音747货机的货舱储物空间专门设计的。在甲地演完后拆台装进飞机,24小时内运到乙地,马上可以装台演出。

我当时真的傻掉了,因为不懂。我说,能不能海运?海运相对便宜嘛,而且我可以拉到赞助。他说,海运也可以,但从旧金山运到上海,要在海上漂三个礼拜,这三个礼拜剧团的所有开销全部要由你们承担。我很沮丧。

回来以后,我和团队就找到东方航空公司,但他们只有空客,没有波音747货机。我们又问了北京国际航空公司,对方说有波音747,运费25万美金。还没来得及高兴,航空公司就跟我们说,只能解决机场到机场的运输,无法提供“门对门”服务。

“门对门”什么意思?就是从美国剧院的门出来到上海大剧院的门进去,包括空运、装卸车、海关报关等一揽子服务。好在当时上海已经改革开放,我们就向社会公开招标,结果有三家运输公司投标,波音747货机“门对门”服务的难题终于迎刃而解。

但这不过是难题之一,为什么要谈四年?因为难题太多了。比如付款,他们要求签约付50%,剧团到上海付50%,也就是说还没开演,就要把钱全部付清。对方强调这是国际惯例,对任何国家都是一样的。我说,中国有自己的国情,也希望你们理解。经过很多次艰难的谈判,最后达成签约付30%,剧团到上海付30%,演出一半再付30%,演出结束付清余款。后来引进其他音乐剧,我们也都是按照这个框架来谈的。

韩晶:

不为所谓“国际惯例”所钳制,通过持之以恒的谈判建立新规则,并且后续其他剧的引进都按这个规则来,这也是我们常说的建立中国话语权。

在书中,钱老师不仅回顾了引进音乐剧的精彩始末,还讲述了他与多位中外艺术家的交往情谊。为了把《悲惨世界》引进国门,钱老师还专门到纽约拜访了王洛勇。

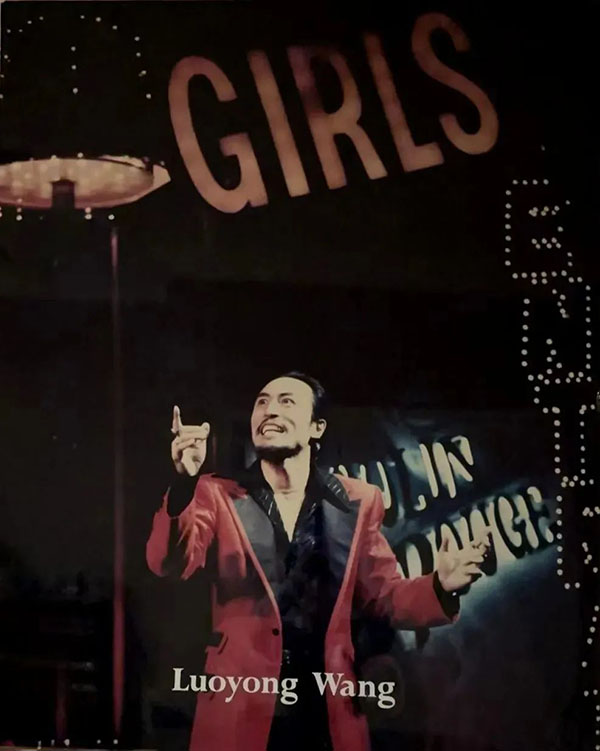

王洛勇是一位非常优秀的音乐剧演员,当时他正在纽约百老汇主演音乐剧《西贡小姐》。《西贡小姐》与《悲惨世界》《猫》《歌剧魅影》被称为是金牌制作人麦金托什的四大音乐名剧,王洛勇不仅是主角之一,而且是作为华裔演员在百老汇出演主角,这在百老汇几乎是没有先例的。你是怎么获得这个机会的?还记得当年钱老师去拜访你的情景吗?

王洛勇:

我小时候学过京剧,1985年底到美国学习,老师说你又会翻跟头又会跳舞,就是嗓子条件差一点,唱不了歌剧,但可以唱音乐剧。我不懂什么是音乐剧,他说就是music和musical,一帮不走运的欧洲艺术家在街头把舞蹈、歌唱、戏剧揉在一起。

美国没有一个学校有musical专业,都是戏剧课带一点musical的课。我首先得打工养活自己,到台湾人、香港人开的餐馆端盘子。他们对大陆学生很瞧不起,经常出言不逊,一听你是演戏的,就是穷光蛋,你得学房地产、会计、牙医,哪怕去做股票期货,也不能学戏剧。

幸运的是,我的老师很好。《阿甘正传》开场时坐在阿甘身边的那位老太太,就是我的台词老师的老师。有一次老太太到学校来看我们上课,我正好在说台词,她听了就鼓励我说,洛勇你的耳朵很好,模仿力很强,好好学,你能学下来。

我的第一部戏是《国王与我》,我演国王。后来经纪人跟我说百老汇有个音乐剧《西贡小姐》,我就去试了一次。一个夏天过去了,石沉大海。

我大概经历了8次试戏失败,已经不抱什么希望了,直到有一天得到一个飞纽约试戏的机会。我说OK,就去了。那天排练到中午,剧院给了我一个合同,是粉红色的。在百老汇,群演的合同是白色的,中高档演员的合同是浅蓝色的,粉红的合同是薪酬最高的。我就问经理,大概给我多少钱,他说每周给你4500美元,一周演8场,你需要演24场。我又问,那之后呢?他说那要看你自己了。就这样,我敲开了百老汇的门。

我至今仍记得钱老师来找我的情景,他待人接物的那份微笑,那份坦诚,提出问题都在点子上,沟通效率非常高。我和他讲了很多关于音乐剧的细节,比如音乐剧的服装,衬衣脱了线,针脚一定是三角加三角,中间一条横线,这样肩膀才能挺括。它不是熨出来的,而是跟针脚和布料有关。

再比如音乐剧的宣传,所有的百老汇演员周末都要到纽约的图书馆、艺术馆,给来自世界各地的观众介绍百老汇戏剧。

钱老师说他下礼拜要和麦金托什的律师谈判,问我有什么建议。我说送礼不行,说好话不行,得讲实力,他很会掂量你几斤几两,他几斤几两,两个人能不能把秤砣压住。当时钱老师给我带来的信息是,中国正在全方位开放,在拥抱世界,向世界学习。我就对他说,你把上海这么好的发展势头好好跟他讲一讲。后来他们谈得很愉快,建立了良好的关系。

韩晶:

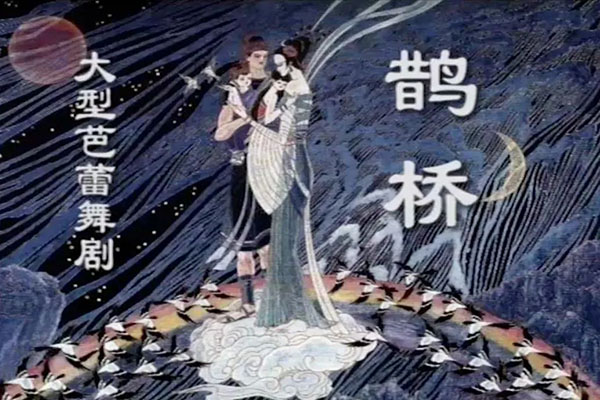

你把自己的切身感受和经验分享给钱老师,钱老师则回馈你春天的消息,让你了解中国正在发生的巨变。钱老师在书中还写到,上世纪九十年代末,日本原驻华大使中江要介因酷爱芭蕾,就把中国的牛郎织女传说写成了芭蕾舞剧本《鹊桥》。谭元元应邀在这部舞剧中担任了女主角。

谭元元是观众非常熟悉和喜爱的芭蕾舞演员,曾连续29年担任旧金山芭蕾舞团的首席舞者,屡获国际大奖,并成为美国《时代杂志》封面人物,影响力已超越了舞蹈艺术本身。当年主演的《鹊桥》,也成就了一段中日文化交流的佳话。

谭元元:

是的,当时我就在想,日本人写的牛郎织女跟我们写的会有什么差别呢?结果发现差别并不大,都是东方美学,可能中江要介的剧本更情感一些吧。我没有跳过中国题材舞剧,这对我来说是一件新鲜事,特别兴奋。

我就向当时我所在的旧金山芭蕾舞团告假,团长看了剧本觉得很有意思,有点像天上的“罗密欧与朱丽叶”,就很支持。《鹊桥》应该也是上海大剧院的第一部原创舞剧,当时我的搭档是杨新华老师,他也是《白毛女》的第二代“大春”。1998年底,《鹊桥》在上海大剧院首演,记得那天很多中日友人都来了。

2022年,上海大剧院邀我去演《白蛇》,也是一个东方美学的舞剧。排练正赶上疫情时期,我们24人的群舞经常凑不齐,有的舞伴所在的小区被封控了,隔离了。我们排除万难,好不容易完成了排练,在2022年11月3日到7日演出4场。我们天天祈祷,希望大家不要有红码出来。非常幸运我们把《白蛇》顺利演完了。真的是天时地利人和,也许大剧院有众神护佑吧。

韩晶:

我相信众神当中一定有艺术之神。在《钱世锦自选集》中,有一篇《祖宾·梅塔的嫉妒》,讲述被誉为“亚洲三大音乐大师”之一的祖宾·梅塔两次访沪演出的故事,细节相当精彩。

钱世锦:

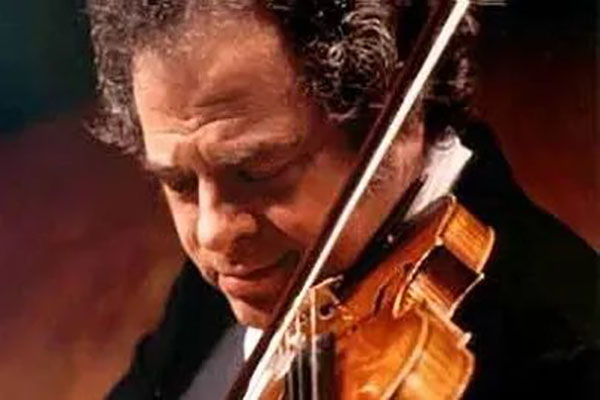

当时古典乐坛有三位亚洲系人物,小泽征尔、马友友和印度的祖宾·梅塔。1994年,祖宾·梅塔率以色列爱乐乐团首次访华演出,计划北京演完后来上海。得知这个消息我很兴奋,就陪以色列总领事去看演出场地。看了上海音乐厅,觉得舞台太小,乐团有100个人,舞台放不下。又看了波特曼剧场,只有900多个座位,也太小。领事对我说,如果没有合适的地方,访沪演出计划就取消吧。

我非常着急,因为这是以色列爱乐乐团首次访华演出,当然也是第一次来上海。我就对以色列驻上海总领事说,我们上海对犹太人是很有感情的,你知道吗?二战时期有3万犹太人生活在上海。我的小提琴老师的老师,就是犹太人卫登堡。上课的时候,我的老师曾把卫登堡的乐谱拿出来给我用,还嘱咐我要好好拉琴,这是老祖宗的谱子。我讲这个故事的意思是,你们无论如何要来上海。

他听了很感动,但是没有演出场所怎么办呢?我突然想到一个地方,就是市政府礼堂,当然现在已经拆除了。当年《白毛女》就是在那儿演的,还专门挖了一个乐池,每逢大雨,乐池里都会积水,所以废弃不用了。

我就带总领事和以色列爱乐乐团经理到大礼堂去看,结果门打开,一股霉味扑面而来。我记得很清楚,总领事当场就把手绢拿出来捂住嘴。舞台很大,有1600个座位。我说乐池我们可以把它填平,礼堂重新整修,再添置一些硬件设备,他们总算是勉强同意了。

音乐会指挥是祖宾·梅塔,小提琴独奏是帕尔曼。帕尔曼是个残疾人,但市府礼堂没有残疾人通道怎么办?6个小伙子把他的轮椅抬到后台,帕尔曼非常不高兴,自尊心受到了伤害。

还有,后台没有贵宾休息室,只有两个大房间,一个给男演奏员用,一个给女演奏员用。像祖宾·梅塔、帕尔曼这样的大师,没有单独的休息室怎么行?我们只好把后台的办公室清理出来,用屏风挡一挡,权当是休息室。今天回忆起来真的很难为情,上海这么大的城市,居然连一个象样的剧场都拿不出。

当然演出还是很成功的,当晚的酒会上,帕尔曼就对时任副市长的龚学平说,市长先生,上海有世界上最好的听众,也有世界上最差的剧场。龚市长就笑道,你讲得很对,我们正在造一座新的大剧院,1994年打的第一根桩。等大剧院落成后,一定再邀请你们来。

所以上海大剧院建成后,我就邀请祖宾·梅塔和帕尔曼再来上海。帕尔曼第二次来上海时,大剧院里残疾人通道、电梯都非常完善。他的残疾人车也升级成电动的,在大剧院里开来开去,很开心。

以色列爱乐乐团再来上海演出时,我还特地陪他们到虹口参观犹太纪念馆,结果有好几个人在照片上发现了自己的亲人,特别特别感动。

祖宾·梅塔后来到上海来过好几次,有一次他对我说,你们上海已经有这么多国际一流的剧院,他很羡慕。世界有名的乐团里现在也出现了中国人,他很嫉妒中国,因为印度没有发展得这么好。

韩晶:

钱老师不仅打感情牌,让以色列爱乐乐团难以拒绝你的盛情,还把艺术之旅变成了寻亲之旅。当然,20多年前龚市长的话也是有底气的,因为大剧院的第一根桩已经打下去,他有理由把上海明天会更好的信息释放出去。

祖宾·梅塔说世界舞台上出现越来越多的中国面孔,其实王洛勇就是百老汇的中国面孔。他连续六年在百老汇主演《西贡小姐》达2478场,并凭借《西贡小姐》获得美国福克斯奖最佳男演员奖,被称为“百老汇华裔第一人”。

但令人疑惑的是,打拼美国14年正当事业有成之际,你却做出一个重大的决定,回国发展。你是受了什么刺激吗?

王洛勇:

有多方面原因,但最重要的原因是我女儿。当时我晚上演《西贡小姐》,白天在外面拍电视剧。记得那天是下午3点多,我去接女儿。平时她会像小鸟一样飞出来抱住我,但那天,我们从学校走回家的一路上,她一直低着头不理我,晚上吃饭也不理我。我说丫丫,爸爸到底怎么你了?她说,你为什么要演那种角色?人家骂我是中国“蛇头”的女儿!

我演过“蛇头”,戏正好在播。我就跟她说,爸爸只是演了个角色,那不是真的。但没有用,女儿读书的学校有很多移民家庭的孩子,他们歧视她,嘲讽她,孤立她,说她爸爸是个“蛇头”。

女儿又说,你看你演的《西贡小姐》,你还演了妓院老板!我就对她说,爸爸不演了。女儿说,你不演就挣不到钱。我说爸爸也想换个角色演,但美国没有,他们电影里的中国人大多都是这种反派。

这件事对我刺激很深,原本觉得演戏只是一份工作,何必当真?却没想到会对孩子的成长造成阴影。就在这个时候,国内来了一份邀请,让我去演电视剧《走过旧金山》,讲一个中国企业家到美国打官司打赢了,在美国办合资企业,有点像曹德旺那种。所以我就决定,回去。

回国以后,女儿开始看中国电视剧,开始学中文,写中国字。她大学毕业时很认真地对我说,公司同意她迟一年去纽约报到,她要到清华学一年中文。她说爸爸,我不能长着中国人的脸,却不会说中国话,不会写中国字。当时,我眼泪就下来了。

韩晶:

这是改变人生轨迹的一次强“刺激”。回国后的王洛勇愈战愈勇,不仅主演了《焦裕禄》《智取威虎山》《我和我的祖国》等多部影视剧,还在话剧《屈原》《简·爱》中饰演主角,挚爱舞台表演的初心不变。

而谭元元的艺术之路,我想用“繁花似锦”来形容。16岁荣获巴黎国际芭蕾舞比赛少年组金奖和日本名古屋芭蕾比赛第一名,到现在,她已经和芭蕾携手走过了二十多年,芭蕾舞剧中不同类型的角色她几乎都跳遍了,很多人都说她是为舞蹈而生。但据我所知,小时候你父亲其实并不同意你跳舞,而是希望你成为一名工程师或律师。假设一下,如果小时候听从了父亲的话没有去学芭蕾,而是从事了其他职业,你能想象你的人生会怎样?

谭元元:

也许会成为医生,也许会成为设计师,因为我喜欢有想象力和创意性的工作。老爸当时反对我进舞校是事实,他觉得芭蕾是西方的艺术,你又不是西方人,能跳得好吗?而且跳舞花期特别短,你又能跳多少年?他的顾虑也不是没道理,一般芭蕾舞演员的花期到35岁已经很幸运了。就像运动员,受伤的几率非常高。要说我身上没有伤是不可能的,除非你是舞神。

当时父母吵得不可开交,妈妈说我有这方面的天赋,其实她自己也曾梦想成为一名芭蕾舞演员,只是外公不同意,所以她心里一直是有这个情结的。最后两人抛了一枚5分硬币,我妈赢了。这枚五分硬币现在还在我家呢。

韩晶:

看似是一枚硬币决定了你的人生,其实是你对芭蕾的执着推动你往前走。

岁月流金,艺术留香。从一开始西方音乐剧引进中国,观众对这一艺术形式完全陌生,到现在音乐剧已成为备受追捧的热门剧种;从祖宾·梅塔首次访沪演出,上海连一个像样的音乐厅都拿不出,到大师再度访沪时,上海大剧院、东方艺术中心、文化广场、上交音乐厅等国际一流场馆已相继落成;从中我们看到了时代的变迁,城市的发展。书中所记,既是亲历者难忘的过往,也是上海这座城市珍贵的记忆,更是一个时代进步的缩影。

感谢三位嘉宾的精彩分享,感谢现场读者的热情参与,相约浦东图书馆,“影海书香”下期再见!

“影海书香”艺术赏析与阅读推广系列活动,是为打造有温度的“社会大美育”环境、践行“书香城市”理念而创建的公益性文化服务活动。上海浦东图书馆副馆长王强、浦东图书馆阅读推广部主任郭丽梅出席本次活动。

该活动引入国内外优质的影视、戏剧、文学资源,邀请主创到场与观众零距离交流,开展丰富多彩的艺术普及活动。京剧泰斗尚长荣、导演滕俊杰、作家陈丹燕、电影出品人任仲伦、上海大剧院首任艺术总监钱世锦、文化广场总经理费元洪、国际芭蕾舞艺术家谭元元、著名演员王洛勇、《地球脉动III》总制片人迈克尔·冈顿、音乐剧《巴黎圣母院》主演罗贝尔·马里恩等参加活动。

该活动由上海浦东新区区委宣传部、上海电影家协会、上海电视艺术家协会指导,上海浦东图书馆、上海视野影视股份有限公司联合主办,上海现代服务业发展研究基金会公益支持。

来源丨浦东图书馆公众号

|