3月1日下午,“影海书香”举办2025首场活动:乙巳蛇年聊“白蛇”——舞剧《白蛇》主题分享会。应“影海书香”策划人、总台央视纪录频道《超级装备》《科举》总导演韩晶邀请,舞剧《白蛇》导演周可、《白蛇》主演敖定雯、华东师范大学心理与认知科学学院教授严文华作客上海浦东图书馆,共话“白蛇”。

韩晶:

《白蛇传》与《孟姜女哭长城》《牛郎织女》《梁山伯与祝英台》,被并称为中国“四大民间故事”。“白蛇”故事流传广泛,有评话、说书、弹词、戏剧、小说、影视剧。小说有明代冯梦龙的《警世通言》、李碧华的《青蛇》等,戏剧有京剧《雷峰塔》、昆剧《白蛇与许仙》、越剧《白蛇传》等,影视剧有徐克的《青蛇》,赵雅芝版电视剧《新白娘子传奇》等。

而蛇年春晚的《借伞》,赵雅芝和叶童在央视播出《新白娘子传奇》32年之后,再度以白娘子和小青这两条史上最著名的“蛇”,串起绵长的回忆,重温当年万人空巷看“白蛇”的景象,可见“白蛇”传播之广,影响之大。

问题来了,如此家喻户晓、妇孺皆知的IP,改编它难度是相当大的。因为历经无数次改编,任何一种创新的尝试,前人可能都已想到并做到了。但周可导演独辟蹊径,创造性地运用现代心理学的方式对《白蛇》进行重构:设计了两个世界,现实世界和意识世界,大家熟知的“白蛇”的故事就发生在意识世界。在剧中,白蛇和小青合为了一体,白蛇代表符合现实规训的“自我”,小青则代表“本我”,充满着好奇、自由天性和原始的欲望。周导何以会想到以这种方式去打开《白蛇》?

周可:

在没有接触这个题材之前,我对“白蛇”的认知就是《新白娘子传奇》。但我犯了一个错误,把主题歌《千年等一回》听成了“千年的女鬼”。我还觉得挺合理,白素贞不就是修炼了一千年的蛇精嘛。

但这个错误也使我意识到,女性在很长一段历史时期被妖魔化了,成为了“色诱”的代名词。《白蛇》最初源自唐代的一个传奇,一个男人走在路上碰到一个白衣女子,受她诱惑被吸了精血而死。蛇精以一个女性的形象出现,被赋予了妖媚、引诱、魅惑这些符号,无非是要告诫男性远离色诱。

到了冯梦龙的《白娘子永镇雷峰塔》时,你会发现蛇精开始有了人性,但我对这个故事仍然很不满意。因为故事的结尾是许仙出家,并且当得知白娘子是蛇精时,他忏悔了。白娘子被镇雷峰塔,他还把佛的偈语贴在雷峰塔上,要白娘子永世不得翻身。

直到清代,这个故事才逐步完善成现在我们看到的《新白娘子传奇》。但它仍不能使我满意。白娘子永镇雷峰塔,最后解救她的,是考中状元的儿子。你会发现,一个女性的命运最终是要靠一个男性来拯救,如果没有这个儿子,她可能真的永世不得翻身了。所以我就在想,21世纪了,这样的故事还能满足人们的需求吗?我们是不是可以另辟蹊径?于是就有了现在这个以心理学方式解读的《白蛇》。

身为女性,我对女性成长有着切身的体会。作为70年代生人,我受很多传统思想的影响和束缚。从四川的大山里考到上海读大学后,又赶上八九十年代开放,各种新思潮涌入,旧传统和新思想、本能和现实规训在我的身体里不断打架,那个过程特别痛苦。

这也是为什么我希望把青蛇和白蛇融为一体,因为青蛇更像我们的“本我”,有着强烈的动物性。其实我们每个人出生时都带有强烈的动物性,我们不惧怕去探索未知世界。但我们又一直被不停地划定边界,这个圈圈你不能出去,出去可能会不安全。所以其实我们一生都在不停地突破边界,但最终我们可能还是留在了圈圈内。

我期待能够在人生的任何阶段,都有可能被内心的那条“青蛇”唤醒,被你内在的潜意识唤醒。虽然它可能让你感到害怕,感到恐惧,因为它和你长期受到的规训是不一样的。尝试去突破是疼痛的,就像蛇会蜕皮。每一次蜕变都会让你感到疼痛,但是疼痛之后,你会成为更新鲜、更强大的自己。这可能就是舞剧《白蛇》想要表达的。

韩晶:

在人类历史的发展进程中,“蛇”始终与我们紧密相连。中国的十二生肖就包含蛇,蛇排行第六。郭沫若在《释支干》里说,中国、印度、希腊、埃及四大文明古国,虽然属相各有不同,有的有狮子、驴、鳄鱼、老鹰,甚至还有螃蟹、猫,但有一点却出奇一致,就是属相里都有蛇,并且蛇都排在第六位。

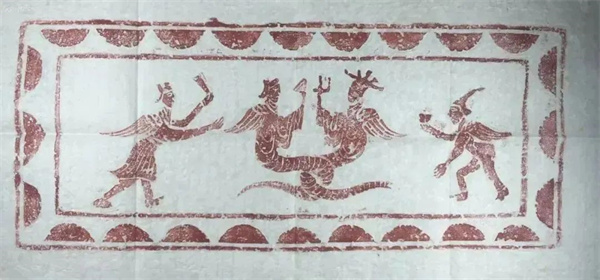

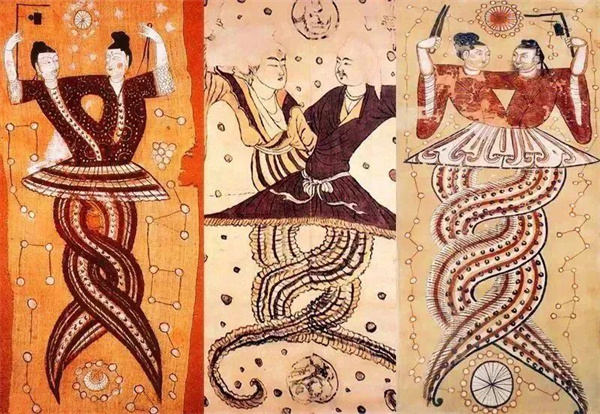

在中国的神话体系中,我们的创世神女娲以及伏羲氏就长着蛇的身体。《山海经》说“女娲,人面蛇身,一日七十变。”汉代出土的石墓画像,女娲就是以人面蛇身的形象出现的。而她对面的伏羲氏,也同样是人面蛇身。可以说,“蛇”深度参与了人类社会的演化。那么“蛇”究竟有着哪些文化和心理学意象呢?

严文华:

“蛇”的文化、心理学意象是非常丰富、非常多元的,它是非常少见的集多种矛盾于一体的一个象征符号。最突出的矛盾之一,就是阴性和阳性。

蛇是至阴的,它的攻击方式是阴性的,生存方式是阴性的,蛰伏于洞穴,爬行时悄无声息。但它又是至阳的,蛇在五行中属火,被蛇咬后会快速致命,所以它至阴至阳。

蛇的阴和阳又是可以交互的,就像神话传说中的伏羲和女娲,人首蛇身,阴阳交合,化生万物,象征着生命力和性欲。女娲在中国文化中,也是掌管繁育的女神。

蛇的阴和阳,又表现为亦正亦邪,既被当作邪恶魔鬼的化身,又具有保护性。在中国很多地区,家蛇被视为保护神,搬新家之前如果蛇没有进去,人们是不搬的。

蛇具有保护和破坏的双重性。蛇毒是致命的,世界上很少有像被蛇咬后那么迅速致命的。但是蛇毒经过提炼,又是治病的良药。医神阿斯克勒庇俄斯的手杖上就有蛇,所以蛇既是破坏者,又是保护者;既是邪恶的,又是疗愈的。

在文化和心理层面,蛇的另一特点是它的变化性。蛇会蜕皮,这就给人以丰富的联想。“蜕变”意味着重生,常被用来比喻或象征我们从困境中获得新生,变得更强大。

“衔尾蛇”是一个圆圈,具有“无限大”“无限循环”的意思。心理学家认为它反映了生命的原型,我们的DNA螺旋形就与衔尾蛇的形状相似,象征着生命的生生不息。所有这些丰富性和变化性,使得“蛇”意象在文化和心理学层面,具有巨大的承载力。

韩晶:

也由于“蛇”意象的丰富性、变化性和承载性,使得“白蛇”故事在长达千年的流传中,呈现出不同的样貌,更为舞剧《白蛇》的颠覆性创新,提供了可能。

敖定雯作为辽宁省芭蕾舞团的首席舞者,曾主演过《斯巴达克》《罗密欧与朱丽叶》《天鹅湖》《胡桃夹子》《巴黎圣母院》《八女投江》《花木兰》等舞剧作品。在舞剧《白蛇》中,她扮演了“白娘子”,同时也是现实世界里“妻子”的扮演者,一个既有着女人的“妻性”又有着“蛇”的动物性的双重角色。舞蹈是肢体的艺术,你如何运用肢体语言去呈现两者?

敖定雯:

其实芭蕾舞剧很少会有一人分饰两角的情况,何且还是戏剧张力这么大的角色。所以这个机会对我来说,非常难得,非常过瘾,也非常挑战。

我喜欢这个角色,是发自内心的喜欢。虽然舞剧靠肢体语言来塑造人物,但也同样需要充分的心理建设。比如“妻子”的心理,我确实是代入了我个人的一些感受。

接到《白蛇》这个任务时,我刚生完宝宝才6个月。生育的过程,初为人母的体验,让我在塑造“妻子”时更好地代入了自己的亲身经历和内心情感,包括对婚姻中一些复杂关系的处理。舞剧中的“妻子”日复一日地重复着别人要求的状态,活成别人期待的样子,所以我在舞台上要找到“我是谁”“我在哪里”的那种茫然感。

“妻子”去看心理医生,这其实也是我小时候经历过的。因为学芭蕾是非常难的,需要日复一日地训练,身体受伤是家常便饭,更难的是,我经历了对自己不自信、不接纳到慢慢觉醒、获得成长的复杂心路历程。

而在演绎白蛇时,我会把她表现得更强大、更成熟,因为白蛇是有灵性、有能量的,所以我会展现出更灵动、更自由、更超脱“妻子”的那个自我。

每个观众的经历不同,对舞剧的理解也会不同,这正是戏剧特别神奇的地方。我觉得不管是男性也好,女性也好,青蛇也好,白蛇也好,我们终将会成为自己,这是我在演绎过程中经常去思考和感受的东西。

韩晶:

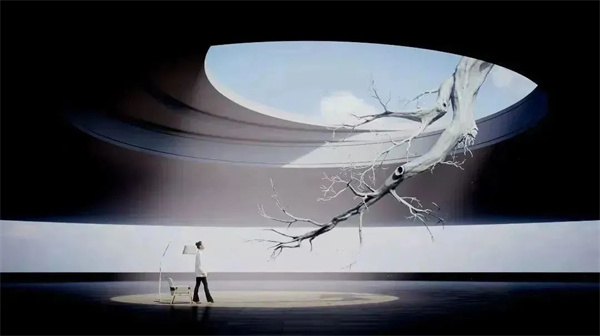

我曾在一篇报道中看到周导这样发问,“雷峰塔真的倒了吗?还是换作无形的枷锁困住了今人?”其实我也是带着这个问题走进剧场的。舞剧一开场,多媒体投射在幕布上的雷峰塔的线条就开始散落,重组为顶天立地的超市货架。“妻子”和一群家庭主妇步履整齐地游走于货架之间,这个场景让我感受到这些女人是被困在货架构筑的牢笼里的。果然雷峰塔还在,只是以更隐蔽的方式存在于日常世界中。

法海这个人物,周导也对他做了大胆的创新。在意识世界里,他是一切秩序的维护者;而在现实世界,他是一名心理医生。周导把他设计成一个反派,他对“妻子”进行着某种精神控制。当然不光是“妻子”,还有诊所里的女医生,游轮派对上盛装的女人,她们跳着木偶般僵硬的舞蹈,隐喻着无所不在的PUA。这样的设计有何深意?

周可:

最初设定角色的时候,我并没有刻意要把法海塑造成反派。但我确实一直在思考一个问题,就是现在比较流行一见面就问你是什么MBTI,就像过去问你属相,问你血型,你是什么星座,现在流行问你是什么人格类型。表面上看好像我们了解自己的途径变多了,但我却觉得,过去没有这么多名词标签的时候,好像也没觉得自己有这么多毛病。现在名词标签多了,毛病也多了。

当你被告知患有某种病的时候,其实就像盗梦空间植入了一个念头。这个念头会在你的潜意识里发挥作用,然后你会以此来解释自己的所有行为:是因为我有病,所以我才这样。不断的心理暗示,最终你真的会变成这样。

就像舞剧中的“妻子”,当出现某些问题的时候,她可能真正需要的是爱、陪伴和情感的交流,而不是给她贴标签,或者带她看心理医生,给她服药,修正她的某些行为。当然我并不反对那些必要的真正有效的治疗。

心理医生这个角色与法海是有共通之处的,他看任何人都觉得他是有病的。心理医生在很多时候要承载更多的情绪垃圾,更多的负面能量,所以他有执念,他想要清除掉某些东西。

而法海也是有执念的,你白素贞是妖,所以你不可以和人在一起。这是法海认定的现实秩序,他不允许有人破坏它。执念,就是心理医生与法海的共通之处。

韩晶:

“白蛇”的故事在将近一千年的流变中,人物的变化是很大的。最初,白蛇是淫荡邪恶的化身。在唐代志怪小说《李黄》中,白蛇化身美女去诱惑李黄,害得李黄虽能说话,但身体却消失了。在宋话本《西湖三塔记》中,白蛇变成食人心肝的蛇蝎美人。一直到明朝冯梦龙的《警世通言·白娘子永镇雷峰塔》,白蛇才第一次拥有了“白娘子”这个称呼。经过后世不断的加工和改编,白娘子由恶向善,由妖变仙。

而许仙最早是以受害人形象出现的,后来逐步演变为懦弱、动摇、好色又薄情的男人。

青蛇从最初是白蛇的侍女,逐步演变成与白娘子比肩的美好女性。在李碧华的小说《青蛇》中,小青更是脱颖而出,成为具有独立的自我意识和判断力的独立主体。并且因为她,“白蛇”的故事被重新架构,成为一个双女主的崭新故事。

而法海,则从最初救民于苦难的得道高僧,逐步演变为众生的“迫害者”,一个“封建卫道士”。

但是,无论这个故事如何演变,有一点却没有变,就是两性关系中“女强男弱”没有变。从心理学的角度看,这种“不变”说明了什么?《白蛇》作为集体创作完成的民间故事,是否反映了某种集体无意识?

严文华:

在“男主外、女主内”为主流模式的传统社会里,出现许仙与白娘子这对组合,我认为并非偶然。

中国四大民间爱情故事,《牛郎织女》也是女性的能力要大于男性。七仙女是神仙,董永是凡人,无论颜值、能量、社会地位,七仙女更高。《孟姜女哭长城》,男女地位是一样的,但更有毅力、造就了惊天动地事件的,还是孟姜女。《梁祝》男女是平等的,同班同学,没有依附关系。

一方面,女性对自由、对力量的渴望,在古代父权社会中是没有空间的,唯有放在“人与蛇”“人与仙”的故事里,才有相对较大的空间。

另一方面,民间也非常需要有不同于主流的丰富想象力,来满足大众对自由的追求,对美好婚姻的向往,包括男性对美貌女性的追求。由于是自由恋爱,男性都希望自己被选中,牛郎被选中了,许仙被选中了,平凡如他们都被选中了,这多少也满足了普通男性对美丽又能干的女性的心理期盼。

因此,无论是男性还是女性,都可以把自己的欲望以及在现实世界里未能得到满足的期盼,投射到“白蛇”的故事里。

此外,“女强”也是有附加条件的。白娘子不是普通女子,她有法力,所以她可以走不同寻常路,可以突破礼教,突破正统。而她结婚后,立刻就转变为传统意义上的贤妻良母,相夫教子,从一而终,甚至舍身救夫。这样的“女强”,当然是可以被主流接纳的。

韩晶:

确实,“白蛇”的故事能流传千年,说明它有强大的环境适应能力。比如小青对白娘子的忠贞不渝,其实暗合了中国传统文化中君臣、父子、主仆的等级观念;法海对现实秩序的维护,反映了国家机器对儒家正统的尊崇;而许仙与白娘子对爱的追求,又迎合了普罗大众对美好爱情的向往。“白蛇”似乎是个“狡猾”的故事,可以在不同的历史时期以不同的切面去契合主流,或许这就是它源远流长、历久弥新的原因吧。

舞剧《白蛇》作为上海大剧院“东方舞台美学”三部曲之一,汇聚了国内外顶尖艺术家,把东西方舞蹈、音乐、美术融会贯通,既有神秘朦胧的东方美学表达,又有寓意深远的现实主义叙事。舞剧《白蛇》2.0版在上海大剧院首演成功后,将于今年7月赴美国纽约林肯艺术中心举行海外首演,让我们预祝《白蛇》海外首演获得圆满成功,让中国故事被更大的世界所看见,也让更多人通过舞剧《白蛇》感受到“中国神话”的无穷魅力。

感谢三位嘉宾的精彩分享,也感谢现场读者的热情参与。相约浦东图书馆,“影海书香”下期再见!

“影海书香”延伸阅读

嘉宾推荐书单

书名:荣格文集第五卷 原型与集体无意识

作者:(瑞士)卡尔·古斯塔夫·荣格

出版社:国际文化出版公司

书名:文学的一生——阿瑟·米勒自传

作者:(美国)阿瑟·米勒

出版社:上海译文出版社

书名:我与地坛

作者:史铁生

出版社:人民文学出版社

书名:警世通言·白娘子永镇雷峰塔

作者:(明)冯梦龙

出版社:华夏出版社

书名: 青蛇

作者:李碧华

出版社:新星出版社

“影海书香”艺术赏析与阅读推广活动,是为打造有温度的“社会大美育”环境、践行“书香城市”理念而创建的公益性文化服务系列活动。“影”即“投影”,所有艺术创造皆为现实世界的主观投影。“影海书香”旨在引进国内外优质的影视、戏剧、文学资源,邀请主创到场与观众零距离交流,开展丰富多彩的文化艺术普及活动。

京剧泰斗尚长荣、京剧电影导演滕俊杰、电影《好东西》导演邵艺辉、作家陈丹燕、电影出品人任仲伦、上影集团副总裁徐春萍、上海大剧院首任艺术总监钱世锦、文化广场总经理费元洪、国际芭蕾舞艺术家谭元元、演员王洛勇、演员陈龙、《地球脉动III》总制片人迈克尔·冈顿、音乐剧《巴黎圣母院》主演罗贝尔·马里恩等参加往期活动。

该活动由上海浦东新区区委宣传部、上海电影家协会、上海电视艺术家协会指导,上海浦东图书馆、上海视野影视股份有限公司联合主办,上海现代服务业发展研究基金会公益支持。

来源丨浦东图书馆公众号

|